3つのポイントで『成果を上げる仕組み』

をつくっております

をつくっております

point.1

①セラピストのレベルを

担保する仕組み

3つの条件を満たした

精鋭のみで

リハビリを提供

01

経験年数8年以上

BRAINのセラピストは “全員” が経験年数8年以上の主任・課長格です。

病院の中間管理職や大手自費リハ施設の施設長など、あらゆる経験を積んでいます。

また、一部のセラピストは全国学会・国際学会での演題発表、論文執筆などの学術経験も持っています。

病院の中間管理職や大手自費リハ施設の施設長など、あらゆる経験を積んでいます。

また、一部のセラピストは全国学会・国際学会での演題発表、論文執筆などの学術経験も持っています。

02

成果を出し続けなければ

生き残れないフリーランス

BRAINのセラピストは “全員” がフリーランスのセラピストです。

正社員のように安全が保障されているわけではなく、成果を出さなければ仕事がなくなる環境で仕事をしています。

本気のセラピストがリハビリを担当します。

正社員のように安全が保障されているわけではなく、成果を出さなければ仕事がなくなる環境で仕事をしています。

本気のセラピストがリハビリを担当します。

03

取得率2%の認定資格保有者

BRAINのセラピストは “全員” が脳卒中認定理学療法士もしくは認定作業療法士を保有しています。

いずれも高い知識・スキルを保有していると第三者機関に認定されていることを意味します。それぞれの取得率はおよそ2%、1.4%となっており、稀少なセラピストです。

いずれも高い知識・スキルを保有していると第三者機関に認定されていることを意味します。それぞれの取得率はおよそ2%、1.4%となっており、稀少なセラピストです。

point.1

②リハビリの“質”を

担保する仕組み

世界中のリハビリの中から

効果がある手法のみを提供

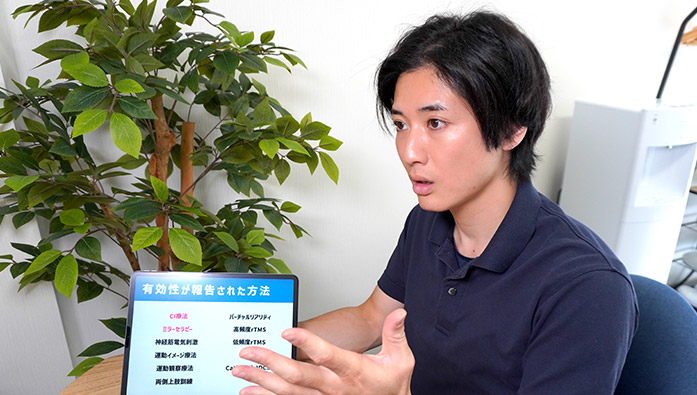

リハビリは一括りにされがちですが、実はいくつもの方法が内在しています。

有効性が報告されているものと報告されていないものとがあり、受けるリハビリの種類によっては効果が期待できません。

BRAINは、TMS・課題指向型訓練・CI療法・トレッドミル・電気刺激・ミラーセラピーなど、世界的に有効性が実証されたリハビリのみを提供し、リハビリの質を担保しています。

有効性が報告されているものと報告されていないものとがあり、受けるリハビリの種類によっては効果が期待できません。

BRAINは、TMS・課題指向型訓練・CI療法・トレッドミル・電気刺激・ミラーセラピーなど、世界的に有効性が実証されたリハビリのみを提供し、リハビリの質を担保しています。

ご自宅でも高品質のリハビリを

提供するために

BRAINのセラピストが

持ち歩いているもの

提供するために

BRAINのセラピストが

持ち歩いているもの

point.1

③リハビリの“量”を

担保する仕組み

訪問リハビリと割引料金プランで、

利用しやすい体制

脳卒中のリハビリは週3〜5回のペースで受けることが望ましいとされています。

BRAINはご自宅でリハビリを受けられる出張型の自費リハビリサービスを通して、雨が降っていても風が吹いていてもリハビリを受けられる環境を整えています。

世田谷店舗でのリハビリをご利用いただく際も、週3回以上ご利用いただく場合は価格を抑えております。

よくなるために必要なリハビリ量を完遂しやすい体制をご用意しております。

BRAINはご自宅でリハビリを受けられる出張型の自費リハビリサービスを通して、雨が降っていても風が吹いていてもリハビリを受けられる環境を整えています。

世田谷店舗でのリハビリをご利用いただく際も、週3回以上ご利用いただく場合は価格を抑えております。

よくなるために必要なリハビリ量を完遂しやすい体制をご用意しております。

お客様にご安心いただくための

2つの取組み

activities.1

①セラピスト完全担当制

リハビリは多くの場合、ご利用者様一名に対し、セラピストが複数名つく “複数担当制” が採用されますが、複数担当制には多くのデメリットが存在します。

例えば、「複数担当であれば複数の視点から患者さんをアセスメントできる」と打ち出されることが多いです。

しかし、本来、アセスメントはリハビリ開始前に完了されているべきで、リハビリが進んでいる中で複数のセラピストによる評価が必要になっていること自体が問題です。

その他にも複数担当制には以下のような懸念があります。

例えば、「複数担当であれば複数の視点から患者さんをアセスメントできる」と打ち出されることが多いです。

しかし、本来、アセスメントはリハビリ開始前に完了されているべきで、リハビリが進んでいる中で複数のセラピストによる評価が必要になっていること自体が問題です。

その他にも複数担当制には以下のような懸念があります。

- セラピストごとの技量のバラつきがある

- 担当セラピストと副担当セラピストで行われているリハビリが全然違う

- 経験年数の短いセラピストに合わせてリハビリプログラムが組まれる

私たちは、複数担当制による問題を回避するため、ご利用者様ひとりに対して

専属セラピストがひとりつく、 “完全担当制” を採用しています。

リハビリ前のヒアリングから、リハビリ終了の評価まで専属セラピストが担当することで、ご利用者様の想いや価値観を深く理解し、リハビリの伴走者となります。

スタッフ全員が経験年数8年以上かつ取得率2%の認定資格保有者であるBRAINだからこそ成り立つ制度です。

専属セラピストがひとりつく、 “完全担当制” を採用しています。

リハビリ前のヒアリングから、リハビリ終了の評価まで専属セラピストが担当することで、ご利用者様の想いや価値観を深く理解し、リハビリの伴走者となります。

スタッフ全員が経験年数8年以上かつ取得率2%の認定資格保有者であるBRAINだからこそ成り立つ制度です。

activities.2

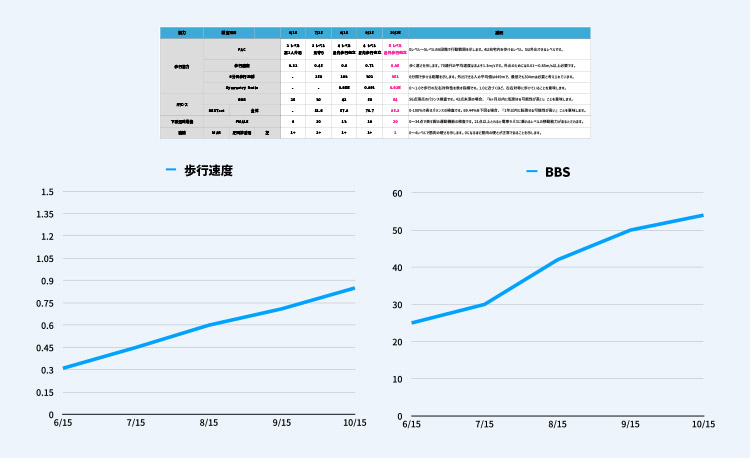

②リハビリ結果の “見える化”

一般的に、リハビリの効果判定をするにあたっては、性能が優れた標準的なリハビリ評価を使います。

しかし、世の中には正しい効果測定ができていない施設も多くあります。

例えば、以下に該当する場合は要注意です。

しかし、世の中には正しい効果測定ができていない施設も多くあります。

例えば、以下に該当する場合は要注意です。

- セラピストの主観(感想)だけで効果測定をしている

- iPadやビデオを使った動画撮影だけで効果測定をしている

- 施設・事業所が作成したオリジナルのアセスメント表で効果測定をしている

私たちは世界で標準的に使われている優れたリハビリ評価を使用し、ご利用者様の変化を正確に捉え、お伝えします。

ただし、それぞれの評価で点数の付け方が異なるため、点数だけ伝えられるだけではよくわからないと思います。筋力は0~5の6段階で評価、腕や手の運動機能は0〜66点で評価といった具合です。

そこで、私たちは評価結果をグラフに直し、ご利用者様が見たときに何がどれくらいよくなったのかがわかるようにしています。

ただし、それぞれの評価で点数の付け方が異なるため、点数だけ伝えられるだけではよくわからないと思います。筋力は0~5の6段階で評価、腕や手の運動機能は0〜66点で評価といった具合です。

そこで、私たちは評価結果をグラフに直し、ご利用者様が見たときに何がどれくらいよくなったのかがわかるようにしています。

参考

腕や手のリハビリの成果を確認するリハビリ評価

・Fugl-Meyer Assessment Upper Extremity(FMAUE)

・Action Research Arm Test(ARAT)

・Wolf Motor Function Test(WMFT)

・Box and Block Test(BBT)

・Nine Hole Peg Test(9HPT)

・Action Research Arm Test(ARAT)

・Wolf Motor Function Test(WMFT)

・Box and Block Test(BBT)

・Nine Hole Peg Test(9HPT)

脚や歩きのリハビリの成果を確認するリハビリ評価

・10m歩行試験

・6分間歩行試験

・Functional Ambulation Categories(FAC)

・Berg Balance Scale(BBS)

・Balance Systems Evaluation Test(BESTest)

・Timed Up and Go test(TUG)

・6分間歩行試験

・Functional Ambulation Categories(FAC)

・Berg Balance Scale(BBS)

・Balance Systems Evaluation Test(BESTest)

・Timed Up and Go test(TUG)

BRAINが実現したいビジョン

脳卒中の後遺症が治る社会の実現

世界中で脳卒中リハビリテーションに関わる研究が行われており、少しずつ脳卒中リハビリテーションは進歩してきました。しかし、まだ脳卒中の後遺症で苦しまれている患者様がいらっしゃるのも事実です。BRAINは、①研究活動②リハビリテーション関連職への教育活動③自費リハビリサービスによる臨床実践を通して、脳卒中の後遺症が治る社会に向けて邁進します。

BRAINが掲げるミッション

脳卒中リハビリテーションにおけるEBPの一般化

海外のリハビリテーションでは「エビデンスに基づく実践(Evidece Based Practice、以下EBP)」が一般的です。これは「効果が実証されたリハビリテーションを行う」取り組みのことです。国内ではまだ効果が実証されていないリハビリテーションが行われていることがあります。患者さんにとってベストな脳卒中リハビリテーションが行われるようになるために、BRAINはEBPの普及に全力で取り組みます。

BRAINのポリシー

海外では標準的に行われているEvidence Based Practice(エビデンスに基づく実践)をポリシーにリハビリサービスを展開しています。これにより、「“ご利用者様にとって” ベストなリハビリ」を提供することが可能です。また、セラピストの採用は一般公募ではなく、リファラル採用を通して信頼できる優秀なセラピストのみが在籍する形をとっており、高品質なサービスを保証します。ブログ記事につきましても、エビデンスをもとに記事を作成しており、情報の信頼性を担保しております。