脳卒中のあと、リハビリをどれだけ頑張っても、

- 「本当に良くなるのだろうか…」

- 「この先、また外を歩ける日が来るのだろうか…」

多くの患者さんやご家族が、そんな不安を抱えています。

でも実は、世界中で「どうすれば回復を見通せるのか?」という研究が盛んに行われていて、患者さんの未来を予測するためのヒントが少しずつ見えてきています。

今回ご紹介するのは、2022年にスペインで行われた研究です。

脳卒中患者さん109人を対象に、「歩行がよくなりやすい人にはどんな特徴があるのか?」を徹底的に調べたものです。

ここから、驚くほどシンプルで、しかも簡単に確認できる“ある法則”が見えてきました。

本記事では、その法則と、ご自身の歩行レベルが上がりやすいかどうかを確認するテストのやりかたをお伝えします。

担当セラピストさんと相談しながらやってみていただき、ご自身が歩行がよくなりやすいかどうかについてチェックしてみてください。

情報の信頼性について

・本記事はBRAIN代表/理学療法士の針谷が執筆しています(執筆者情報は記事最下部)。

・本記事の情報は、信頼性の高い観察研究から得られたデータを引用しています。

リハビリの無料体験を実施中!

といった方から選ばれています!

BRAINアカデミー

エビデンスに基づく脳卒中リハビリテーションを体系的・網羅的に学ぶ、6ヶ月間のオンライン学習プログラムです。①動画教材 ②課題 ③フィードバックを通じて、EBMを身に付けましょう!

詳細はこちら

文献検索CAMP

PubMedを使った文献検索を2日でマスターするセラピスト向けオンライン学習プログラムです。AIを活用し、経験1年目の方でも文献検索を行えるレベルまでスキルアップできます。

詳細はこちら

本記事はYouTubeでも公開しています。

109人の脳卒中患者さんを対象に歩行能力を調査

2022年に公開されたスペインの研究では、脳卒中患者さん109人を対象にし、歩行がよくなりやすい人にはどんな特徴があるのか?」を調査する研究が行われました。

109人の患者さんは次の3つのグループに分けられました。

- ① 全く歩けない人(44人)

- ② 家の中だけなら歩ける人(33人)

- ③ 短距離の外出ならできるけど、広範囲の外出は困難な人(32人)

そして全員が「歩行の改善」を目指しておよそ3ヶ月にわたるリハビリを行いました。

リハビリが終わった後、歩行レベルが上がったのは、109人中68人(62%)でした。

内訳はこちらの通りです。

- ① 全く歩けない人:44人中20人(45.1%)

- ② 室内は歩けるけど外出はできない人:33人中28人(85.3%)

- ③ 短距離なら外出できるけど、広範囲の外出は困難な人:32人中20人(63.2%)

半数以上の患者さんが、入院時よりも高い歩行レベルを獲得したのです。

よくなった方もいればよくならなかった方もいたのですが、ここで研究チームは重要な事実に気づきます。

「改善できた人と、できなかった人。その差はどこにあるのか?」

そこにはある法則がありました。

発見された2つの“法則”

法則① 全く歩けなくても、片足の踵がもう一方の足の親指に触れるようにして1秒以上立てれば、歩けるようになる可能性が高い

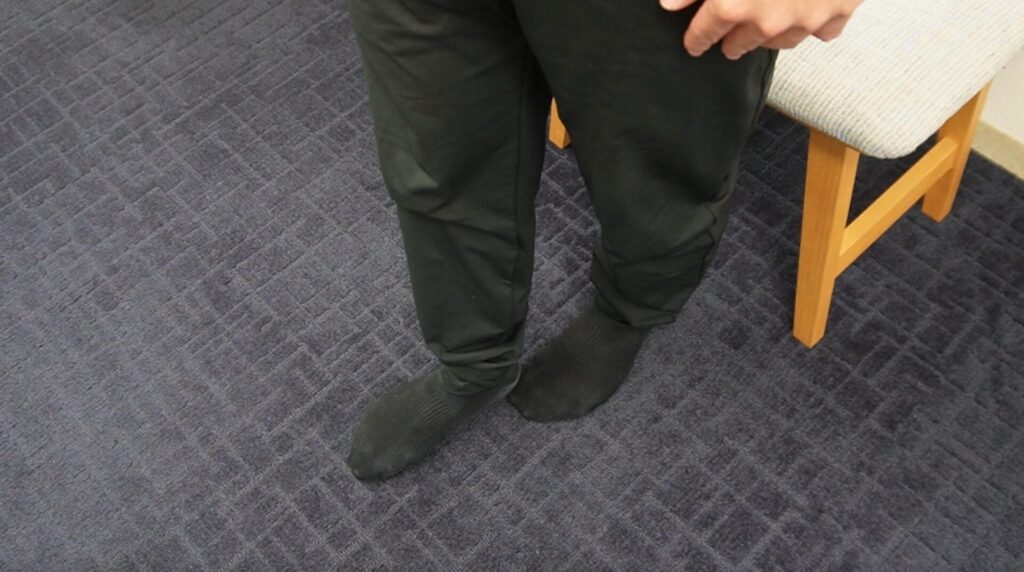

「片足の踵がもう一方の足の親指に触れるようにして立つ姿勢」とは下図のような姿勢のことです。

専門的には「タンデム立位」といいます。

手順は以下の通りです。

手順① 開始姿勢(座った状態)になる

手順② 立つ

手順③ そのまま、一方の足の踵を、一方の足の親指にくっつける

この姿勢を1秒以上維持できれば、テストはクリアです。

研究では、この姿勢で1秒以上立てた人は77.8%が歩行レベルの改善が認められたことを報告しました。

一方、立てなかった人で歩行レベルが改善した人は26.1%にとどまりました。

わずか「1秒」が、歩けるかどうかの分かれ道になっていたのです。

法則② 短距離の外出しかできなくても、14.8秒以内に椅子から5回立ち座りができれば、より広範囲の外出ができるようになる可能性が高い

「椅子から5回立ったり座ったりする」検査のことを、専門的には5STS検査といいます。

手順は以下の通りです。

手順① 高さ43〜45cmくらいの一般的な椅子に座る

手順② 椅子から、立って座ってを5回繰り返す

注意点は以下の通りです。

- 立ったり座ったりするときは、腕を胸の前で組んだ状態で行います

- 評価者が合図をしたら、できるだけ速く、5回立ったり座ったりを繰り返します

- 立ち上がるときは、膝をまっすぐに伸ばします

- 必ず背もたれに軽く触れるところまで腰を下ろします

- 5回目の立位に到達するまでの時間をストップウォッチで測定します

なお、肘掛けは使ってはいけない決まりになっています。

これを14.8秒以内に行うことができた人は、より早く“自由に外出できるレベル”に到達する傾向がありました。

脚の筋力とバランスを両方測るこのテストが、外出できるかどうかを予想する鍵になっていたのです。

これらの2つの検査は、私たち日本人でも使うことができます。

ご自身がリハビリによって歩行レベルが上がるかどうかの判断をするために、やってみてはいかがでしょうか。

ただし、いずれもテスト中に転んでしまったり怪我をしてしまうとよくないので、担当セラピストさんと相談をしながら進めていただけたらと思います。

まとめ

本記事のまとめです。

- 全く歩けなくても、片足の踵がもう一方の足の親指に触れるようにして1秒以上立てれば、歩けるようになる可能性が高い

- 短距離の外出しかできなくても、14.8秒以内に椅子から5回立ち座りができれば、より広範囲の外出ができるようになる可能性が高い

この2つのシンプルな検査が、「これから歩けるようになる可能性」を予測するカギになります。

患者さんにとって、未来が見えない不安は計り知れません。

でも、こうした小さなテストが「希望を持てる根拠」になるのなら、リハビリに臨む気持ちが、きっと前向きなものに変わるはずです。

リハビリの無料体験を実施中!

といった方から選ばれています!

引用文献

Medina-Mirapeix F, Crisostomo MJ, Martín San Agustín R, Sánchez-Martínez MP. Prognostic value of balance performance for improvements of community ambulation among stroke patients: a cohort study. Eur J Phys Rehabil Med. 2022 Apr;58(2):171-178. doi: 10.23736/S1973-9087.21.06996-3. Epub 2021 Sep 9. PMID: 34498829; PMCID: PMC9980493.