脳卒中を発症しても、「リハビリを続けていけば少しずつよくなっていく」ということは科学的にも確かめられています。

ただし、「がんばって続ければ必ずよくなる」というものではなく、効果を出すためには守るべきポイントがあるのです。

2022年の研究では、なんと半年間で78回ものリハビリを行ったのに、思ったように回復できなかったケースが報告されています。

しかし一方で、わずか12回ほどのリハビリでしっかり効果を得られたケースもあるのです。

同じように努力しているのに結果が違ってしまうのは、ちょっと不思議ですよね。

この研究から見えてきたのは、「歩行リハビリを成功させるためのポイント」が存在するということでした。

本記事では、そのポイントを分かりやすくご紹介します。

「せっかくリハビリをするなら、ちゃんと成果につなげたい」

そう思う方にこそ、ぜひ知っていただきたい内容です。

リハビリに取り組む皆さん、そして支えるご家族にとって、本記事が少しでも希望や前向きな気持ちにつながれば幸いです。

情報の信頼性について

・本記事はBRAIN代表/理学療法士の針谷が執筆しています(執筆者情報は記事最下部)。

・本記事の情報は、信頼性の高いシステマティックレビュー研究から得られたデータを引用しています。

リハビリの無料体験を実施中!

といった方から選ばれています!

BRAINアカデミー

エビデンスに基づく脳卒中リハビリテーションを体系的・網羅的に学ぶ、6ヶ月間のオンライン学習プログラムです。①動画教材 ②課題 ③フィードバックを通じて、EBMを身に付けましょう!

詳細はこちら

文献検索CAMP

PubMedを使った文献検索を2日でマスターするセラピスト向けオンライン学習プログラムです。AIを活用し、経験1年目の方でも文献検索を行えるレベルまでスキルアップできます。

詳細はこちら

78回ものリハビリを行ったのによくならなかった理由

よくならなかった原因は、リハビリの“質”にありました。

具体的には次の通りです。

- 1回あたりのリハビリ時間が短かったこと

- 週あたりのリハビリ回数が少なかったこと

- 運動の強さ(負荷)が軽すぎたこと

この3つの条件がそろうと、たとえ回数を重ねても思うような効果が得られないのです。

この3つのポイントについて、もう少し詳しく解説していきます。

3つのポイントを見出した2022年研究

今回紹介するのは、「どれくらいリハビリをすれば歩行がよくなるのか」を調べた大きなまとめ研究です。

世界中で行われた複数の研究を集めて整理し、全体の傾向を分析したもので、信頼性が高いとされています。

対象となったのは、脳卒中を発症してから半年以上たった「慢性期」の患者さんたちです。

合計509人のデータが集められ、そのうち289人がトレッドミル(ランニングマシンのような装置)を使って歩行リハビリをしていました。

多くの方は、自分の足でトレッドミルを歩ける状態でした。

そして結果を比べたところ、次のようなことが分かりました。

- 約半分のグループで、歩行速度に「意味のある改善」が見られました

- 改善したグループは、平均30回ほどのリハビリを10週間かけて行い、1回あたりの時間は約40分でした

- 改善しなかったグループは、平均20回を6週間、1回30分ほどにとどまっていました

- 特に「1回の歩行練習時間」が大事で、長い時間歩いた人ほど改善しやすい傾向がありました

- 合計の回数が多ければいいわけではないということが示されました

つまり、たくさんやるよりも、1回の質と時間を大事にしたリハビリが効果的ということが、この研究から見えてきたのです。

よくなるための歩行リハビリの進め方 3つのポイント

この研究からわかる、私たちのリハビリに生かすべきポイントは大きく3つあります。

ここで紹介する3つは「全部そろえなければならない」という意味ではなく、効果が出たグループには共通して取り入れられていた傾向です。

リハビリプログラムを考えるときの参考にしていただけたらと思います。

ポイント① 1回あたりの歩行練習時間を長くする

短い時間で何回もやるよりも、1回にある程度まとまった時間歩くことが大切です。

研究では「30分より40分の方が効果が出やすい」という傾向が見られました。

つまり「少し長めに歩く」ことが、歩行の改善につながりやすいと考えられます。

ポイント② 週4回くらいはリハビリをする

週に1〜2回では十分な効果が出にくいことがあります。

研究では「週4回ほど行う」グループのほうが、歩行がよくなる傾向が見られました。

毎日でなくても構いませんが、できるだけ「こまめに」「定期的に」取り組むことが大切です。

ポイント③ 少しキツいレベルの速さで歩く

「楽に歩ける速さ」よりも「少し息が弾むくらいの速さ」で歩く方が、効果が出やすいことがわかっています。

無理は禁物ですが、「ちょっと頑張る」くらいの強度がリハビリには必要なのです。

効果の出るリハビリプログラム例を紹介!

それでは、ここまで説明した3つのポイントを踏まえた、リハビリプログラムの一例をご紹介します。

YouTubeではこの流れを再現してお見せしていますので、ご自身やご家族のリハビリを考えるときの参考にしてください。

プログラムの全体像

- 時間:40分(ウォーミングアップ:5分、メインのトレーニング:30分、クールダウン:5分)

- 頻度:週3回

- 期間:4週間

- 合計:12セッション(1週間に3回 × 4週間)

- 強度:高強度(少しキツい)

このプログラムは、先ほど説明した3つのポイントのうち、「ポイント①1回あたりの歩行練習時間を長くする」「ポイント③少しキツいレベルの速さで歩く」の2つを満たしています。

もうひとつの“頻度”のポイント(週4回目安)については、このプログラムでは週3回で、目安に近い水準で実施されています。

ウォーミングアップ(5分)

まずは軽い速度で歩きます。

速度は、患者さん本人の最大の速歩きの速度の半分に設定します。

体を温めて、少しずつ準備を整えます。

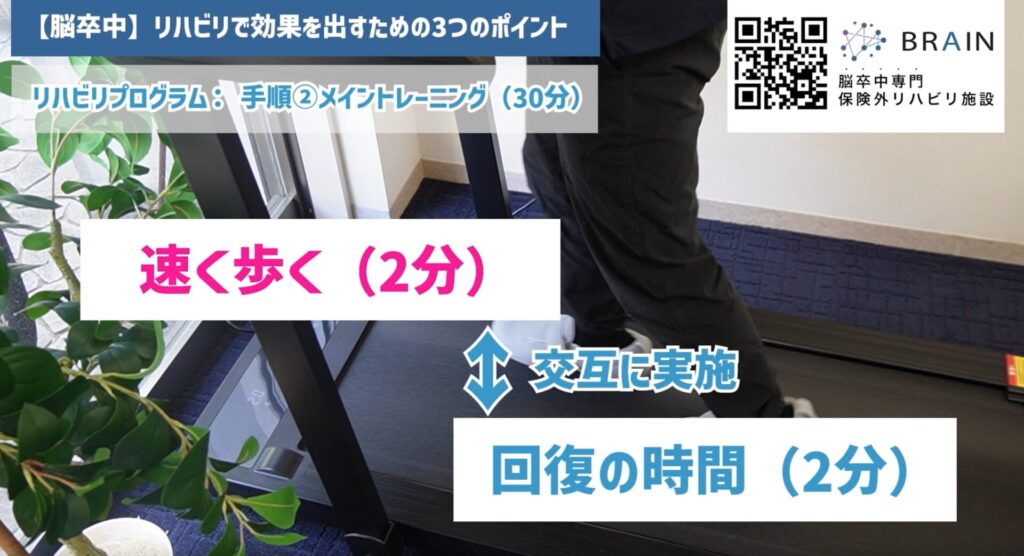

メインのトレーニング(30分)

ここが最大のポイントです。

「速く歩く時間(2分)」と「回復の時間(2分)」を交互に繰り返すインターバルトレーニングを行います。

速く歩く(2分)

まずは速く歩きます。

速く歩く時間では、トレッドミルの速度を「安全に歩ける最高の速度」まで少しずつ上げ、10秒間維持します。

なお、安全に歩けたら、そのまま2分歩き続けます。

また、次のインターバルでは速度を10%アップします。

難しかったら、次は速度を10%下げて調整します。

回復の時間(2分)

回復の時間では、ウォーミングアップの速度に戻し、心拍数や息の弾み具合が落ち着くまで歩きます。

この「速く歩く時間(2分)」と「回復の時間(2分)」を交互に繰り返し、30分間のメイントレーニングを行います。

クールダウン

30分間のメイントレーニングが終わったら、クールダウンです。

最後はウォーミングアップと同じ速度に戻して歩き、心臓や体の負担を徐々に落ち着かせます。

安全対策

このトレーニングは「高強度」といっても、無理に危険を冒すものではありません。参加者が安心して取り組めるように、いくつもの安全対策が徹底されています。

トレッドミルは傾斜をつけずに水平に固定され、必要に応じて手すりを使用することもできます。ただし、できるだけ自分の足でしっかり歩くことが推奨されます。

さらに、患者さんのすぐ後ろにはセラピストが待機しており、もし足をもつれさせたり転倒しそうになった場合には、すぐに対応できる体制が整えられていました。

運動中は常に心拍数が心拍計で記録され、顔色の変化、過度な発汗、めまいなどの体調の変化も細かく観察されます。必要に応じて血圧も測定されました。

そして、心拍数や血圧が一定の基準を超えた場合、強い疲労感や胸の痛みなどが見られた場合には、その場でトレーニングを中止するルールが徹底されていました。

このように、挑戦的な強度で行う一方で、安全に配慮しながら、安心して取り組めるよう設計されたプログラムだと言えます。

このプログラムの効果

このプログラムの有効性を報告した研究では、実際に取り組んだ脳卒中患者さんの歩行能力が向上し、「外出できるかどうかギリギリの状態」から「余裕をもって外出できる状態」へ改善したと報告されています。

もちろん、このリハビリプログラムはあくまでも一例です。

実際には、患者さんお一人おひとりの状態に合わせてプログラムを調整する必要があります。

それでも、今回ご紹介した3つのポイント(練習時間・頻度・強度)は、どんなリハビリの場面でも大切にできる共通の視点です。

せっかくのリハビリを「ただこなす」ものにせず、「しっかり成果につなげる」ために、ぜひ、この考え方を覚えておいてください。

まとめ:せっかくリハビリをするなら、よくなるためのリハビリを!

ここまで、歩行リハビリで大事な3つのポイントをお伝えしました。

- 1回あたりの歩行練習時間を長くすること

- 週4回くらい取り組むこと

- 少しキツいレベルの速さで歩くこと

研究からも、これらの条件を満たすことで「78回やっても変わらない」ではなく「もっと少ない回数で変わる」リハビリになる可能性が高いと示されています。

逆に言えば、効果の出にくい条件でリハビリを続けても、大切なお金と時間が無駄になってしまうこともあります。だからこそ、「どう取り組むか」がとても重要なのです。

せっかく努力を重ねるなら、できるだけ効果の出やすい方法で取り組んでほしいと思っています。

この記事がそのヒントになれば幸いです。

注意点

本記事では、脳卒中当事者やご家族の方にわかりやすくお伝えするため、専門的な情報はできるだけ省いてご紹介しました。

ただし、実際にリハビリを行う際には、必ず担当のセラピストさんと相談し、専門的な情報も踏まえて実施することが大切です。

本記事で紹介した内容は、Balinski & Madhavan(2022, Am J Phys Med Rehabil)による体系的レビューに基づいています。

代表的な限界を以下に記しますので、担当セラピストさんと共有いただけますと幸いです。

詳細は論文をご参照ください。

- 対象集団の限定性

本レビューに含まれたのは、発症から6か月以上経過した慢性期脳卒中患者であり、かつトレッドミル上を自力で歩行可能な者がほとんどでした。 - 介入内容の限定性

解析対象は、体重免荷装置、ロボティクス、電気刺激などの補助機器を併用しない「従来型トレッドミルトレーニング」に限られていました。したがって、補助機器を併用した介入(例:BWSTT, ロボット支援歩行)については本レビューの範囲外です。 - アウトカムの定義

「改善あり」と判定されたのは、歩行速度の変化が0.1 m/s以上(本研究で採用されたMinimal Clinically Important Difference; MCID)であった場合です。統計学的に有意な変化があっても、0.1 m/s未満の変化は「臨床的には意味のない変化」と扱われています。 - 運動強度の条件

レスポンダー群では、心拍予備能(HRR)の55〜85%(中等度〜高強度)でのトレーニングが一般的でした。ノンレスポンダー群ではHRR 50〜70%程度にとどまる傾向がありました。したがって、運動強度を適切に設定しない場合、十分な改善が得られない可能性があります。 - セッション数と効果の相関について

セッション数と改善度には統計的に有意な相関は認められませんでした。改善に寄与したのは、むしろ1回あたりのセッション時間(平均37分以上)や週当たりの頻度(約4回)、総介入期間(約10週間以上)でした。つまり「回数」そのものよりも、「頻度・時間・強度を含めたトレーニングの総合的な質」が重要と考えられます。 - 限界とバイアス

含まれた研究の質は必ずしも高くなく、PEDroスコアで「良好〜優秀」と判定されたのは17本中6本にとどまります。また、サンプルサイズが小さい研究も多く、効果量にはばらつきがありました。さらに、本レビューはPROSPEROなどに事前登録されておらず、研究計画上のバイアスリスクも存在します。

3つのポイントは以前から言われていた

今回ご紹介した2022年の研究結果は、実は突然出てきた新発見ではありません。過去の研究の積み重ねを考えると、とても自然な流れの中にある報告なのです。

たとえば、2017年の研究では、

• 歩行速度を改善するには週3回

• 歩行持久力を高めるには週5回以上のリハビリが必要とされていました。

さらに2019年の研究では、「ラクな運動」よりも「少しキツい運動」の方が効果が高いことが報告されています。

こうした知見を踏まえると、今回の「1回40分・週4回くらい・中等度〜高強度」という2022年の結論も、決して突拍子のないものではなく、むしろこれまでの流れを裏づける妥当な報告だと言えます。

そして現実的に考えると、1回40分、週4回の歩行練習を続けるには、保険内リハビリだけでは足りないケースが多いのも事実です。そのため、自主トレーニングを組み合わせるか、あるいは保険外リハビリを活用するのが現実的な方法といえるでしょう。

保険外リハビリについてはこちらの記事で詳しく説明しているのでよかったらご覧ください。

リハビリは「回数」より「やり方」が大切です。大変に感じることもあると思いますが、正しい方法で積み重ねていけば、必ず成果はついてきます。ご本人も、ご家族も、どうか焦らず、希望を持って歩みを続けてください。

引用文献

Balinski M, Madhavan S. “Magic” Number of Treadmill Sessions Needed to Achieve Meaningful Change in Gait Speed After Stroke: A Systematic Review. Am J Phys Med Rehabil. 2022 Sep 1;101(9):826-835. doi: 10.1097/PHM.0000000000001920. Epub 2021 Nov 18. PMID: 34799509; PMCID: PMC9108112.

Madhavan S, Lim H, Sivaramakrishnan A, Iyer P. Effects of high intensity speed-based treadmill training on ambulatory function in people with chronic stroke: A preliminary study with long-term follow-up. Sci Rep. 2019 Feb 13;9(1):1985. doi: 10.1038/s41598-018-37982-w. PMID: 30760772; PMCID: PMC6374472.

Mehrholz J, Thomas S, Elsner B. Treadmill training and body weight support for walking after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Aug 17;8

Luo L, Zhu S, Shi L, Wang P, Li M, Yuan S. High Intensity Exercise for Walking Competency in Individuals with Stroke: A Systematic Review and Meta Analysis. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 Dec;28(12):104414.