脳卒中を経験したあと、「もう仕事には戻れないのでは」と不安に思う方は少なくありません。

体の症状だけでなく、職場での理解や経済的な心配も重なり、復職への道はとても遠く感じられることもあるでしょう。

しかし実際には、多くの方が医療者・家族・職場の支えを得ながら、再び職場に戻っています。

研究からも「復職できる可能性を高めるリハビリ」や「支援制度の活用方法」が少しずつ明らかになってきています。

この記事では、脳卒中後の復職率や影響する要因、リハビリの具体的な進め方、そして利用できる制度や支援窓口までを、わかりやすく整理しました。

読んでいただければ、「自分にもできることがある」と感じ、復職への一歩を踏み出すヒントを得られるはずです。

情報の信頼性について

・本記事はBRAIN代表/理学療法士の針谷が執筆しています(執筆者情報は記事最下部)。

・本記事の情報は、信頼性の高いシステマティックレビュー研究から得られたデータを中心に引用しています。

リハビリの無料体験を実施中!

といった方から選ばれています!

BRAINアカデミー

エビデンスに基づく脳卒中リハビリテーションを体系的・網羅的に学ぶ、6ヶ月間のオンライン学習プログラムです。①動画教材 ②課題 ③フィードバックを通じて、EBMを身に付けましょう!

詳細はこちら

脳卒中後の復職ガイド

最初に、本記事の大事な点をまとめておきます。

- 就労支援やリハビリを受けた脳卒中患者さんの復職率は80%以上に達するケースもある

- 復職の可能性を高める “5つのリハビリ目標” を達成させましょう

- 医療・家族・職場と連携し復職の可能性を高めましょう

それでは、詳しく解説します。

脳卒中の復職率と上げかた(就労支援・リハビリ)

復職への不安を和らげるのに役立つのが、これまでの研究で示されている「復職率」です。

数値を知ることは、「思っていたより多くの人が職場に戻っている」という安心材料になります。

さらに、就労支援やリハビリによって復職率が大きく高まることも報告されており、「自分も努力次第で可能性がある」と前向きに捉えられるきっかけになるはずです。

注意!

研究ごとに「復職」の定義(原職/新職、フル/パート、期間)が異なります。そのため数字は幅を持って解釈してください。

日本における脳卒中の復職率の現状

日本の復職率は研究により幅があり、一般的には30〜60%前後とされています(佐伯 2019; 豊田2020; Fukuda 2019)。

ただし、就労支援や専門的リハビリプログラムが入ると数値は大きく改善します。

両立支援コーディネーターの関与により復職率UP

両立支援コーディネーターとは、患者さん・ご家族・医療機関・職場をつなぐ“橋渡し役”を担ってくれる人です。

主治医やリハビリスタッフからの情報を分かりやすく職場に伝えたり、勤務時間の調整や在宅勤務などの合理的配慮を一緒に考えてくれます。

また、患者さんやご家族の不安を聞き取り、復職へのステップを整理するサポートもしてくれます。

この制度は、産業保健総合支援センター(さんぽセンター)などを通じて無料で利用でき、当事者やご家族から直接相談することも可能です。

なお、産業保健総合支援センターは各都道府県に設置されており、こちらのリンクからアクセス可能です。各都道府県の連絡先も記載されています。

治療と仕事の「どちらか」ではなく「どちらも」を実現するために、両立支援コーディネーターは心強い味方となってくれます。

2022年の研究では、脳卒中患者さん337人の復職率を調査した結果、両立支援コーディネーターのサポートを受けた患者さんの復職率は67.7%であることを報告しました。

これは一般的な復職率を大きく上回っており、復職における両立支援コーディネーターの重要性が示唆されています。

就労支援リハビリテーションプログラムを行うことにより復職率UP

脳卒中患者さんの復職を強力にサポートするリハビリのひとつに「就労支援リハビリテーションプログラム」があります。

就労支援リハビリテーションプログラムとは、脳卒中などを経験した方が「仕事に戻りたい」と意思を示した方が誰でも利用できるプログラムです。

2022年の研究では、就労支援リハビリテーションプログラムを行うことで、復職率が85.2%になったことが報告されています。

なお、日常生活動作(ADL)において一部介助が必要な脳卒中患者さんでも80.0%の復職率を示したことを報告しており、復職に有用であることが示されています。

このように、就労支援や専門的リハビリプログラムが入ると数値は大きく改善します。

復職のために活用できる制度やプログラムは活用すべきと言えます。

脳卒中の復職に影響を与える要因

復職率の数字だけを見ても、「自分の場合はどうなのだろう?」と不安になってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

そこで大切になるのが、「復職に影響を与える要因」を知っておくことです。

歩く速さや手の使いやすさ、日常生活の自立度など、多くの研究から復職しやすさに関わる条件が少しずつ分かってきています。

こうした要因を知ることで、「自分にはどんな強みがあるのか」が見えてきます。

逆に、復職を妨げそうな要因に当てはまっていたとしても、それは「自分にとっての壁」を早めに見つけられたということです。

壁が分かれば、医療者や支援の専門家と一緒に工夫して乗り越えていけます。

早めに対応できることは、きっと患者さんにとって大きな力になります。

脳卒中後の身体機能

まず土台になるのが身体機能です。

歩行能力

2019年の研究は、歩行速度が復職に強く関係することを明らかにしました。

また、歩くときに疲れやすい方ほど復職は難しくなります。

加えて、疲れずに少なくとも300m歩けることもひとつの条件として挙げられています(佐伯 2019)。

歩行能力は「通勤」につながります。

特に、電車・バス通勤をされる方には大事な能力です。

上肢機能(手・腕)

とくにブルーカラーの方では、手や腕の機能が復職に直結します。

ホワイトカラーとブルーカラーとは?

ホワイトカラーとブルーカラーは、仕事の種類を大まかに分けた言葉です。

・ホワイトカラー:事務職や営業職など、デスクワークが中心の仕事。

・ブルーカラー:工場や建設現場など、体を使う仕事。

脳卒中後の復職では、ホワイトカラーは「集中力や注意力の回復」が大切になり、ブルーカラーは「体力や手足の動きの回復」が重要になることが多いです。

2019年の研究では、ブルーカラーの仕事では下肢や高次脳機能よりも腕や手の運動が大事である可能性が示唆されています。

特に、両手動作が必須となる職業では、麻痺した側の腕や手の機能は重要であると言えます。

ADL(日常生活動作)の自立度

日常生活動作(ADL)とは、食事・更衣・入浴などの日常的に行われる動作を指します。

これらが自立している(ひとりで行える)ほど、復職しやすい傾向があります。

2024年の研究では、脳卒中患者さんの復職に影響を与える要因のひとつとして、ADLの自立度が挙げられました。

また、2019年の研究でも、日常生活動作の自立は復職の前提条件として示されています。

特に、食事やトイレなどの動作が自立していない場合、復職後に職場で同僚に介助をお願いする必要が出てきてしまいます。

これは業務に支障をきたすだけでなく、ご本人の心理的な負担にもつながりやすいでしょう。

そのため、ADLの自立は復職を大きく後押しする要因であるといえます。

脳卒中後の高次脳機能

高次脳機能とは、「ものごとを覚える・考える・判断する・注意を向けるなど、日常生活を送るうえで必要な“脳のはたらき全般”」のことです。

2018年の研究では、脳卒中患者さんに集中力・問題解決能力・記憶などの問題がある場合、復職が不利になることが示されました。

また、2019年の研究では、失語症によるコミュニケーションの難しさが復職を妨げる要因になることが報告されています。

仕事では、「業務を理解する → 計画を立てる → 時間内に正確に遂行する」という一連の流れが求められます。ここに深く関わるのが高次脳機能です。

さらに、自動車通勤をする場合も「人の飛び出しに咄嗟に対応できるか」「赤信号を見落とさないか」といった場面で、高次脳機能が必要になります。

復職をするために高次脳機能の評価をしたり、リハビリをすることも重要です。

個人的・社会経済的要因

背景や暮らしの事情も、現実の復職に影響します。

職種

脳卒中後の復職には、職種も大きく関わります。

多くの研究で、ホワイトカラーの仕事の方が復職しやすいと報告されています。

2024年の研究では、世界中のデータをまとめて検証した結果、体を使うことが多い「ブルーカラー」の職業よりも、事務や管理職などの「ホワイトカラー」の職業の方が復職しやすいことが示されています。

ホワイトカラーの職業はデスクワークが中心であり、たとえば麻痺した手でパソコンを打てなくても音声入力など代替手段を使える可能性があります。

一方、ブルーカラーの職業は力仕事や細かい作業が多く、手や腕に障害が残ると復職が難しくなりやすいのです。

また、一般的に腕や手の機能は歩行に比べて改善しにくい傾向があるため、こうした差が復職のしやすさに反映されていると考えられます。

家族のサポート

家族のサポートがあると、復職の大きな後押しになります。

2022年の研究では、特に「通勤時のサポート」を家族から受けられることが復職を支える要因になると報告されています。

たとえば、家族が自動車で職場まで送迎してくれる場合、歩行能力が十分に回復していなくても、安心して復職できる可能性が高まります。

復職を目指す際には、家族からどのようなサポートを受けられるのかを一度確認し、必要に応じて具体的に相談しておくと良いでしょう。

職場環境・社会制度的要因

「働く場の整え方」で、復職の実現性は大きく変わります。

産業医との良好な連携

産業医とは、会社に勤める従業員の健康を守るために置かれている医師のことです。

産業医が早期から関与し、医療と職場の情報を橋渡しすることで復職率が上がります。

2009年の研究では、脳卒中患者さんの復職を後押しするもっとも強力なサポートとして「産業医との連携」が挙げられました。

産業医とつながるためには、まずはご本人の会社の人事や総務に連絡しましょう。

もし会社に産業医がいなければ、地域の「産業保健総合支援センター(さんぽセンター)」を通じて支援を受けられます。

リハビリの質と継続性

就労を見据えたリハビリを入院中から開始することで復職が促進されます。

2009年の研究では、入院中から復職のためのリハビリを受けた人の復職率が72.7%だったのに対し、復職のためのリハビリを受けていない人の復職率は56.7%だったことを報告しています。

入院中から受けられる復職のためのリハビリのひとつに「就労支援リハビリテーションプログラム」があります。

就労支援リハビリテーションプログラムを受けた人の復職率は、一般的に報告されている復職率よりも高いことが報告されています。

入院中は「身体機能の改善」に目が向きがちですが、「復職のためのリハビリ」を導入し、まずは復職を達成することに向けて進めることも検討しましょう。

脳卒中のタイプ

脳卒中には、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血といったタイプがあります。

2022年の研究では、男性の脳梗塞患者さんの復職率が71.9%だったのに対し、男性の脳出血患者さんの復職率は52.6%であり、男性の脳出血患者さんはやや復職しにくいと報告されています。

一方で、女性においてはむしろ脳出血患者さんの方が復職率が高いことが報告されています。

こういった違いが生まれる理由についてはまだはっきりとわかっていません。

脳卒中の復職とは関係のない要因

最後に、研究された結果、「復職とは関係がほとんどない」 とされている要因についてお伝えします。

年齢

まず、年齢です。

年齢については、「若い人ほど復職しやすい」と言われることがありますが、あまり気にしなくてよいかもしれません。

まずは海外の研究を紹介します。

2024年の研究では、世界中のデータを集めて脳卒中患者さんの復職に関係する要因を調べた結果、年齢が若いことが復職しやすい要因として特定されました。

続いて、少し前の日本の研究を紹介します。

2009年の研究では、464人の日本人を対象にし、年齢が高いほど復職しにくくなることを報告しました。

こういった海外の研究データや、以前の日本の研究データをもとにして、「一般的には、若いほど復職しやすい傾向がある」とされることがあります。

しかし、近年の日本の研究データは、年齢による差はほとんど見られないことを示しています。

2022年の日本の研究では、脳卒中患者さん337人を対象に「復職できた人」と「復職できなかった人」の年齢の差を調べ、次の結果を報告しました。

復職できた人(復職群)の平均年齢

男性 (174例): 57.2歳

女性 (54例): 56.3歳

復職できなかった人(非復職群)の平均年齢

男性 (91例): 56.4歳

女性 (18例): 54.2歳

復職できた人もできなかった人も平均年齢は55〜56歳であり、ほとんど差がないことが明らかになりました。

また、別の2019年の日本の研究でも同様のデータを示しています。

復職できた人の平均年齢: 53.4歳

復職できなかった人の平均年齢: 55.6歳

この研究でも、ほとんど差がないことが明らかになりました。

これらのことから、年齢については「海外データや、少し前の日本のデータを参考に、一般的には若い人の方が復職しやすいと言われるが、近年の日本においては、年齢はほとんど影響しないのが実情」と捉えていただいて差し支えないかと思います。

高齢の方であっても、復職のチャンスはあります。

柔軟な勤務制度

2022年の研究では、時短勤務・短日勤務・フレックスタイム・在宅勤務・配置転換といった制度の有無は、復職の可否に大きな影響を与えないことが報告されています。

日本の企業の多くは中小企業であり、これらの制度が整っていない職場も少なくありません。

それでも、復職は十分に可能です。

まとめ

復職にはいろいろな要因がかかわります。

だからこそ、「高齢だから復職できない」とか「重度の麻痺があるから復職できない」などと決めつけることはできません。

患者さん一人ひとりの強みを活かしたり、「いまの自分に必要な要素はどれか?」を見極めてリハビリを進めるなど、状況に合わせた多角的な支援が鍵になります。

できるところから一歩ずつ整えていきましょう。

脳卒中後の職場復帰に向けたリハビリ目標とは?

復職率や復職に関わる要因についてご紹介しましたが、次にお伝えしたいのは「復職の目安」です。

脳卒中後の復職にはさまざまな条件が関わりますが、その中でも特に大切とされる要因があります。

ここでは、それらをもとにまとめた 「復職を目指すうえで参考になる5つのリハビリ目標」 をご紹介します。

脳卒中後の復職を目指す人の5つのリハビリ目標

5つの目標は次のとおりです。

- 歩行:歩行速度0.93m/sの獲得と疲労なく連続で300m歩けること

- 腕・手:STEF 82点

- 全般的な能力:WHODAS 2.0で42.5未満

- 日常生活動作:少なくとも身の回り動作をひとりでできる

- 作業耐久性/通勤能力:「正確な作業ができる」「8時間の作業耐久力」「公共交通を使った通勤が可能」の獲得

「これらの目標を達成すれば、必ず復職できる」というわけではありません。

すでにお伝えしたとおり、復職には体の状態だけでなく、職場や環境などさまざまな要因が関わるためです。

とはいえ、研究から「こういう状態の方は復職しやすい」という傾向が少しずつ明らかになってきています。

そして大切なのは、その一部はリハビリで改善できるということです。

ここで挙げた5つの目標は、いずれもリハビリを続けることで到達を目指せる内容です。

ですから、復職のための具体的なリハビリ目標として、ぜひ意識していただければと思います。

目標① 歩行:歩行速度0.93m/sの獲得と疲労なく連続で300m歩けること

歩行の目標には、「歩行速度」と「歩行距離」の2つが含まれます。

2019年の研究では、脳卒中患者さんと健常者61人を対象に、復職に関連する要因を調査しました。

その研究の結果、「どれくらいの速さで歩けるか」が、仕事に戻れるかどうかを一番よく表す目安になることが分かりました。

さらに、仕事復帰の目安となる歩行速度として、0.93m/sという基準値が示されています。

0.93m/sを超えて歩ける方は、それ未満の方と比べて、仕事に戻れる可能性が大幅に高いとされています。

また、同研究では「歩いても疲れにくいこと」も復職に関わる要素であると報告されています。

日本の論文でも、「疲労なく連続で300m歩ける」ことがひとつの基準として挙げられています。

これらをまとめると、復職を目指す方の歩行において大事なのは、①速く歩けること、②長く歩けること、の2点だと言えます。

歩行速度は10m歩行試験、歩行距離は6分間歩行試験で測定することができます。

これらは病院やリハビリ施設だけでなく、ご自宅での訪問リハビリでも実施できることがあります。

気になる方は、ぜひ担当のセラピストさんに相談してみてください。

なお、歩行速度や歩行距離を伸ばすリハビリとして、代表的なのが高強度トレッドミルトレーニングです。

詳しくは以下の記事で紹介していますので、よければご覧ください。

また、脳卒中後の時期に応じて、歩行能力を高めるためのリハビリは変わってきます。

患者さんのお身体の状態によって異なりますが、ひとつの例を以下に示します。

急性期:座位・立位の安定化、重心移動練習、短距離の反復歩行。左右の荷重差を早期に補正。

回復期:トレッドミルの速度を徐々に上げる練習、速歩と通常歩を交互に行うインターバル歩行、階段・段差練習、下肢筋力・バランス強化。

生活期:通勤を想定したシミュレーション(駅まで→乗り換え→職場周辺)、300〜500mの屋外歩行を日課に。自覚的運動強度(RPE)を使って負荷を自己管理。

目標② 腕・手:STEF 82点

脳卒中後の腕や手の運動を評価する検査のひとつに STEF(簡易上肢機能検査) があります。

STEFとは?

STEFとは、脳卒中などで手や腕に障害が残った方の「上肢(うで)」の使いやすさを調べる検査です。コップを持つ、ペグ(小さな棒)を穴に差す、カードをめくるなど、日常生活に近い20種類の動作を順番に行い、どのくらい速く・正確にできるかを点数化します。点数は0~100点で、数値が高いほど手や腕の機能が良いことを示します。

2019年の研究では、STEFで100点中82点以上を獲得できると、職場復帰に有利であることが報告されました。

特に、復職が難しいとされるブルーカラーの方においても、この基準を満たすことで復職の可能性が高まるとされています。

したがって、ブルーカラーの仕事に従事されている方は、STEF82点以上をひとつの目標にするとよいでしょう。

STEFは病院やリハビリ施設で実施できることがあり、環境が整っていれば検査を受けることが可能です。

また、腕や手の運動を向上させるためのリハビリについては、こちらの記事で詳しく紹介していますので、よろしければご覧ください。

さらに、脳卒中後の時期によって、リハビリの内容は変わってきます。例としては以下のような流れです。

急性期:可動域の確保、痛みの管理、軽い把持などを短時間・高頻度で行う。

回復期:課題指向型練習(つまみ、回内外、ピンチ、運搬など)。反復回数や難易度を段階的に増やし、必要に応じてミラーセラピーやFESを取り入れる。

生活期:実際の作業に即したタスク(工具の使用、キーボード操作、細かい作業など)を短時間で複数回行い、持久力も鍛える。片手補助具や治具の活用も検討する。

目標③ 全般的な能力:WHODAS 2.0で42.5未満

2018年の研究では、脳卒中患者さん2,963人のデータを用いて、復職に関わる要因が調べられました。

結果として、総合的な重症度が低いことが復職に有利な要因であると特定されました。

当たり前に聞こえるかもしれませんが、この研究ではその基準を客観的に示した点が重要です。

それがWHODAS 2.0 という評価で42.5未満である、ということです。

WHODAS 2.0とは?

WHODAS 2.0(World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0)は、世界保健機関(WHO)が開発した、障害の程度を測るための国際的な質問票です。本人に「日常生活でどのくらい困っているか」を答えてもらい、

① 理解

② 移動

③ 自己管理

④ 対人関係

⑤ 生活活動

⑥ 社会参加

の6つの領域を点数化します。スコアが低いほど「障害が軽い」、高いほど「生活に困難が多い」ことを意味します。脳卒中の研究では、このスコアが復職の可能性を予測する客観的な指標としても活用されています。WHODAS 2.0は、医療者だけでなく患者さん自身の実感を反映できるツールで、「自分の生活のしづらさ」を数値で可視化できる検査だと考えていただくと分かりやすいでしょう。

WHODASの実施は専門的な評価となるため、担当セラピストさんに相談するのがおすすめです。

評価を行うことで、6つの領域の中で「どこが復職の壁になっているのか」を明らかにでき、リハビリや支援の方向性を考えるうえで大きな助けになります。

目標④ 日常生活動作をひとりでできる

身の回りの動作をひとりで行えることは、復職を考えるうえでとても大切です。

2024年の研究では、世界中のデータを用いて脳卒中患者さんの復職に影響する要因を調査した結果、日常生活動作(ADL)の自立度が重要な要素であることが明らかになりました。

ADLの自立度を高めるには、病院でのリハビリが大きな助けになります。

特に作業療法では、ADL動作の練習に重点が置かれ、着替えや食事、トイレ動作など、日常生活に直結する訓練が行われます。

大切なのは、どの動作が苦手かを明確にし、その原因を分析したうえでリハビリを進めることです。

そうすることで、効率的に自立へと近づけます。

以下に、ADL自立を目指したリハビリの一例を示します。

急性期:更衣・トイレ・食事など一部の動作を早期から安全に練習。立ち上がりや移乗の反復も実施。

回復期:タイムトライアル形式で「身支度~外出準備」にかかる時間を短縮。疲労マネジメントも並行して行う。

生活期:朝のルーティンを実際の通勤時刻に合わせて再現。通勤準備→移動→想定業務を、1日のリズムの中で連続動作として練習する。

目標⑤ 作業耐久性/通勤能力(「正確な作業ができる」「8時間の作業耐久力」「公共交通を使った通勤が可能」)の獲得

日本の論文では、作業耐久性や通勤能力の重要性が指摘されています。

具体的には、

- 正確に作業ができること

- 8時間の作業に耐えられる体力があること

- 公共交通機関を使って通勤できること

この3つが復職に必要な条件として挙げられています。

注意!

ここまでご紹介してきた「歩行速度」や「上肢機能」のように、数値で裏づけられた研究結果とは異なり、この作業耐久性や通勤能力については、現時点では科学的に厳密に検証されたエビデンスというよりも、日本人の専門家の臨床経験に基づく意見として示されています。それでも、実際の復職の現場では非常に現実的で重要な視点であり、考慮には値する条件といえるでしょう。

脳卒中後の復職までの流れ

脳卒中のあとに「どうやって仕事に戻ればいいのだろう?」と考えるとき、多くの方が感じるのは「先が見えにくい」という不安です。

そこで役立つのが、復職に至るまでの「全体の流れ」を知っておくことです。

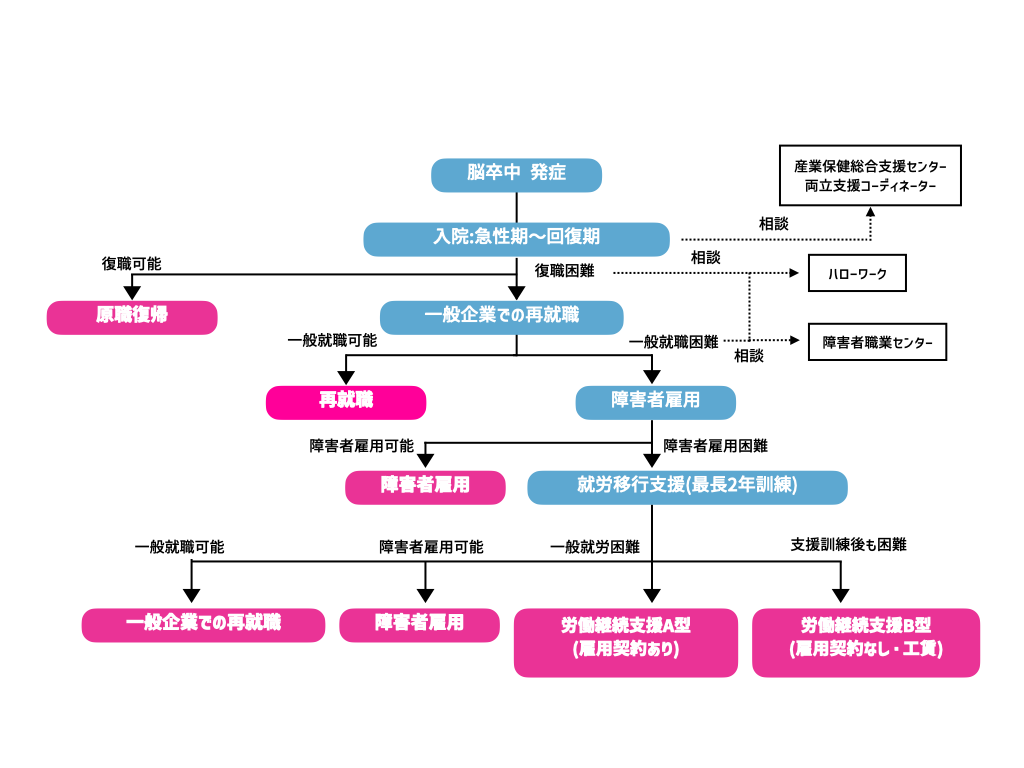

下の図は、脳卒中を経験した方が実際にたどる可能性のある復職ルートを示したものです。

脳卒中を発症したら、病院に入院してリハビリを受けます。

リハビリを受けながら、まずは原職復帰が可能かどうかを考えます。

原職復帰が難しい場合は、一般企業での再就職を検討します。

それも難しいときには、障害者雇用や、就労移行支援(最長2年の訓練)を通じて新しい働き方を目指す道があります。

さらに障害の程度によっては、就労継続支援A型(雇用契約あり)やB型(雇用契約なし・工賃)といった選択肢も用意されています。

また、それぞれの段階で「ハローワーク」「障害者職業センター」「産業保健総合支援センター(さんぽセンター)」などの支援機関に相談することができます。

これらは復職を一人で進めるのではなく、専門家や公的機関と連携しながら進めるための大切な窓口です。

このように、復職の道は「一択」ではなく、いくつものルートが存在します。

そしてどのルートに進むかは、身体の回復度合いや職場の環境、ご本人やご家族の希望によって変わります。

ここからは、この大きな流れを「急性期」「回復期」「生活期」という3つのフェーズに分けて、それぞれの時期に何をしておくと良いのかを整理していきます。

注意!

なるべくわかりやすくなるようフローチャートにしていますが、必ずしもみなさんが同じルートで進んでいくわけではありません。例えば、障害者雇用を探している中で一般雇用を提案してくれる会社と出会うこともあります。あくまでも一例としてご理解ください。

脳卒中後の職場復帰に向けて急性期/回復期/生活期の各フェーズでやるべきこと

それでは、次に急性期、回復期、生活期の各フェーズで行うべきことをお伝えしていきます。

急性期(発症〜数週):復職へ向けた土台づくり

脳卒中後の復職支援は、発症まもない急性期から始めることが大事です。

ここで「就労を視野に入れた関わり」を立ち上げておくと、その後の回復期・生活期がスムーズになります。

急性期でやるべき3つのこと

最初に、急性期でやるべき3つのことをまとめてお伝えします。

- 職場と両立支援コーディネーターへ連絡

- 復職へ向けたリハビリの開始

- 合併症予防の取り組み

それでは、詳しく解説します。

急性期でやるべきこと① 職場と両立支援コーディネーターへ連絡

脳卒中後の復職を考えるとき、急性期からの“橋渡し”がとても大切です。

家族や産業医への働きかけを早い段階から始め、回復期・生活期の医療機関へと情報をきちんと引き継いでいくことで、復職の流れがスムーズになります。

この情報共有には、主治医やリハスタッフ、医療ソーシャルワーカーといった医療側の専門職、職場の上司や産業医、そして患者さんご本人が関わります。

ここに両立支援コーディネーターが加わることで、調整がぐっとしやすくなります。

両立支援コーディネーターは「患者さん」「職場」「医療機関」をつなぐ専門的な役割を担い、復職に必要な配慮や調整を一緒に考えてくれます。

実際、2022年の日本の研究では、両立支援コーディネーターの支援を受けた脳卒中患者さん337人の分析で、67.7%という高い復職率が報告されています。

これは一般的な復職率を上回る数値であり、支援の効果を裏付けています。

復職を考えている方は、入院後できるだけ早い段階で両立支援コーディネーターに連絡し、支援を受ける体制を整えることが大切です。

急性期でやるべきこと② 復職へ向けたリハビリの開始

復職に必要な業務遂行力を高めるためには、入院当初から再就労を見据え、急性期から回復期・生活期まで一貫して「就労志向のリハビリ」を行うことが大切です。

全身状態が安定したら、医師やセラピストに「復職のためのリハビリを受けたい」と率直に伝えてみましょう。

その一言が、リハビリの方向性を決める大きな一歩になります。

また、急性期の段階で予後予測を行うことも重要です。

予後予測とは、脳卒中発症から1か月後、3か月後、6か月後といった将来の状態を見通すことです。

この予測には発症7日以内のデータが必要となることが多く、急性期のうちにしっかりと評価を受けておく必要があります。

代表的な方法として「TWISTツール」があります。

これは、発症7日時点の「年齢」「バランス能力」「筋力」のデータから、6か月後に「ひとりで歩けるようになる確率」を算出できるツールです。

こうした予測を活用すれば、将来を見据えて「今、どんなリハビリを重点的に取り組むべきか」を逆算して設計することが可能になります。

急性期でやるべきこと③ 合併症予防の取り組み

脳卒中のあとに肺炎・血栓・関節のこわばり(拘縮)・褥瘡(床ずれ)といった合併症が起こると、体力や機能の回復が大きく遅れてしまい、復職にとって不利になります。

そのため急性期では、まず系統的な症状評価を行い、どんな合併症のリスクがあるかを早期に見極めることが大切です。

例えば、嚥下の評価をして誤嚥性肺炎を予防したり、下肢の状態をチェックして血栓予防につなげたりします。

このように「評価でリスクを把握し、予防策につなげる」ことが、その後のリハビリや復職支援をスムーズにする第一歩となります。

発症早期から評価と予防を重ねていくことが大事です。

回復期(数週〜数か月):“復職”へ仕上げていく時期

急性期で守った命と機能を、仕事で使える能力へと磨き上げていくフェーズです。

ここでは「就労の意思を切らさない支援」「仕事に直結するリハ」「医療―職場の橋渡し」を、計画的に回していきます。

回復期でやるべき2つのこと

最初に、回復期でやるべき2つのことをまとめてお伝えします。

- 職場と両立支援コーディネーターへの情報共有

- 本格的な“就労を念頭に”したリハビリの開始

それでは、詳しくお伝えします。

回復期でやるべきこと① 職場と両立支援コーディネーターへの情報共有

急性期から始めた両立支援コーディネーターの関与は、回復期になっても継続することが大切です。

コーディネーターは医療情報と職場情報を束ね、関係者の間でのやり取りをスムーズにしてくれます。

同時に、職場とも定期的に連絡を取り、現状を報告していきましょう。

このとき役立つのが「今後の見通し」です。

医師やセラピストに退院までの回復の見込みを聞いておけば、職場に対して「病院によると○月ごろには△△ができるようになりそうです」と具体的に伝えることができます。

こうした情報があれば、職場側も現実的な復職プランを立てやすくなります。

また、回復期病院では、患者さんの承諾を得たうえで勤務先へ連絡し、業務内容などを確認します。

入院2週後、さらに3〜4週ごとに本人・家族・必要に応じて勤務先へ評価結果を報告してくれるケースもあります。

もし勤務先と直接連絡が取れない場合でも、退院時の報告書に「復職の課題と対策」を具体的に記載し、患者さんが提出できるように助言してくれることもあります。

このように、主治医・リハスタッフ・医療ソーシャルワーカー、職場(上司・産業医)、そして患者さん本人をつなぐ“橋渡し”を継続することが、安心して治療と仕事の両立を進める土台になります。

回復期でやるべきこと② 本格的な“就労を念頭に”したリハビリの開始

復職に必要な業務遂行力を高めるため、回復期以降も就労を強く意識したリハビリを続けることが重要です。

「就労支援リハビリテーションプログラム」という取り組みがあります。

2022年の研究では、回復期病院でこのプログラムを最後までやり遂げた患者さんでは、復職率が85.2%に達したことが報告されています。

もう少し詳しく説明すると…

プログラムを最後までやり遂げた方は、病院を退院してから1ヶ月で65.4%が復職しました。それ以降に復職した方を合わせると85.2%になります。脳卒中患者さんの復職タイミングは2つのピークがあります。退院とともに復職できなくても、発症から1年半までに復職できることもあります。

このプログラムでは、患者さんの職種に合わせた「職種特化訓練」が行われます。

たとえば、

- 上肢に麻痺がある事務職の方にはPC音声入力の指導

- 工場作業員の方にはしゃがみ姿勢や脚立作業でのバランス・手の操作練習

- 料理人の方には時間制限つきで複数の料理を同時に作る練習

- 窓口担当の方には注意機能の強化を行う

…など、それぞれの仕事内容に直結する訓練が実施されます。

また、状況が整えば職場を訪問し、実際の業務を試してみることもあります。

現場での適応を前倒しで確認することで、退院後の復職にスムーズにつながります。

回復期リハビリ病院では原則として毎日3時間(休日なし)の集中的なリハビリが行われます。

この機会を最大限活かし、就労支援リハビリテーションプログラムを受けながら、先に示した「歩行速度0.93m/s」「STEF82点以上」などの復職目標をできるだけクリアできるよう、担当セラピストと相談しながら進めていきましょう。

もし担当セラピストさんが「就労支援リハビリテーションプログラム」をご存じない場合は…

こちらの論文をご紹介ください。プログラムの詳細が記載されています。

慢性期(生活期:退院後〜):“働き続ける”を支える時期

2022年の研究では、回復期に就労支援リハビリテーションプログラムを受けた患者さんのうち、退院から1か月以内に65.4%が復職したと報告されています。

また、2018年の報告によると、脳卒中患者さんの復職には大きく2つのピークがあることが示されています。

1つ目は「発症から6か月以内」。比較的障害が軽度の患者さんがこの時期に復職します。

2つ目は「発症から1年~1年6か月」。この時期には、中等度から重度の患者さんが復職を果たすケースが多いとされています。

さらに、この「1年6か月」という時期は、傷病手当金の受給終了時期と重なるため、その期限を目安に復職を検討する方も少なくありません。

このことから、回復期病院を退院してすぐに復職できるのが理想ですが、もし難しい場合は、傷病手当金を活用しながら生活を支え、1年半をひとつの目安に復職を目指す現実的なプランを立てることが大切です。

慢性期でやるべき5つのこと

最初に、慢性期でやるべき5つのことをまとめてお伝えします。

- 身体機能を向上させるためのリハビリの継続

- 職業リハビリテーションとの連携

- 障害者雇用も視野に入れる

- 職場定着(リテンション)とメンタルのケア

- 脳卒中の再発予防

それでは、詳しくお伝えします。

慢性期でやるべきこと① 身体機能を向上させるためのリハビリの継続

まずは、これまでに紹介した5つの目標のうち、すでに達成できているものと、まだ達成できていないものを明確にしましょう。

いずれの目標も、外来リハビリや訪問リハビリ、自費リハビリなどで評価できますので、担当のセラピストに相談してみると安心です。

一般的には「発症から6か月を過ぎると改善は難しい」と言われますが、近年の研究では、その後もリハビリを継続することで機能が改善するケースがあることが分かっています。

ただし、回復期と同じように、ある程度集中して取り組むリハビリが必要になることが多い点には注意が必要です。

自主トレーニングや自費リハビリと組み合わせながら、なるべくたくさんのリハビリを行いましょう。

自費リハビリ施設の選びかたはこちらにまとめていますので、よかったらご覧ください。

慢性期でやるべきこと② 職業リハビリテーションとの連携

復職を目指すには、病院での外来・通所・訪問リハビリだけでなく、職業リハビリテーションを意識的に取り入れることが大切です。

職業リハは「体を整える」医療リハと違い、実際に職場に戻るための“橋渡し”を担います。

職業リハビリテーションの具体例は以下のとおりです。

障害者職業センター:地域の拠点として復職に必要な評価や訓練を受けられる。無料相談が可能で、課題整理やジョブコーチ派遣の調整もしてくれる。

ハローワーク:復職支援や再就職に向けた制度活用を相談できる窓口。失業給付や職業訓練情報なども得られる。

ジョブコーチ:実際の職場に入り、働き方の工夫や上司・同僚への配慮を一緒に整えてくれる専門家。復職後の定着支援にも有効。

産業医・人事担当者:勤務時間や仕事内容の調整、復職プランの策定に欠かせない存在。

つまり、病院リハが体の回復を支える一方で、職業リハは「職場に戻るための環境づくり」を支えます。

両方を連携させることで復職の可能性は大きく広がります。

最初の相談先としておすすめなのは地域の「障害者職業センター」です。

全国に設置されており、無料で相談できます。

まずは地域センターに連絡してみて、その後、医療側(主治医・リハスタッフ・両立支援コーディネーター)とも情報を共有しながら進めていくと安心です。

慢性期でやるべきこと③ 障害者雇用も視野に入れる

原職に戻るのが難しいと判断されることもあります。

たとえば、発症から1年半ほど経ち、傷病手当金の受給が終わるタイミングになっても、歩行や上肢機能、高次脳機能が仕事に必要なレベルまで戻っていない場合です。

そのような状況では、両立支援コーディネーターと相談しながら「障害者雇用」という働き方を選択肢に入れることも検討できます。

障害者雇用制度では、勤務時間の短縮や仕事内容の調整など、体調や生活リズムに合わせた働き方を前提に雇用契約が結ばれます。

これは「健康を守りながら働き続ける」ための仕組みです。

つまり、復職とは「元の職場に戻るか、そうでなければ諦めるか」という二択ではありません。

ご自身の状況に合った形で、安心して“働き続ける道”を一緒に探していけるのです。

判断のタイミングや方法に迷ったときは、主治医やリハスタッフと話し合い、あわせて障害者職業センターやハローワークにも相談してみてください。

こうした支援機関は無料で利用でき、就労の可能性や必要なサポートを整理してくれる心強い味方です。

慢性期でやるべきこと④ 職場定着(リテンション)とメンタルのケア

復職後は「戻ること」だけでなく、「続けること」も大きな課題になります。

業務の難しさや人間関係のストレスから、再び離職に至るケースも少なくありません。

そのためには、職場での「定着支援」をあらかじめ取り決めておくことが大切です。

例えば、

- 業務内容を細かく分けて無理のない形にする

- 休憩時間を決めておく

- 会議の長さに上限を設ける

- 手順書やメモを整備しておく

…といった工夫が考えられます。

また、復職後に再び病気休暇に入る理由としては「脳卒中や心筋梗塞などの再発」が最多ですが、その次に多いのが「メンタル不調」で全体の21%を占めると報告されています。

特に脳卒中後に残る高次脳機能障害(記憶や注意の問題など)は周囲から理解されにくく、心理的な負担が大きくなりがちです。

そのため、ストレスへの対処法を学んだり、心理的なサポートを受けたりすることを継続していくことが、職場に定着するうえで欠かせません。

慢性期でやるべきこと⑤ 脳卒中の再発予防

復職後に再び病気休暇に入る理由としては「脳卒中や心筋梗塞などの再発」が最多です。

「働き続ける」ためには再発予防こそが最大のポイントになります。

再発予防についてはこちらの記事に詳細を記載していますので、よかったらご覧ください。

再発予防の取り組みは「復職のため」だけではなく、「その後の人生を安心して送るため」にも欠かせません。

家族や職場とも協力しながら、無理なく続けられる形を一緒に探していくことが大切です。

脳卒中後の復職に向けたチェックリスト

ここまでお伝えしてきたことを踏まえて、復職に向けたチェックリストを作成しました。よかったらご活用ください。

脳卒中患者さん・家族が今日からできることチェックリスト

急性期(発症〜入院中)

- すぐに退職を決めず、まずは主治医・家族と治療や今後の見通しを確認する

- 職場に病気のことを伝え、病気休暇制度や就業規則を確認する

- 両立支援コーディネーターへ相談し、復職に向けた体制を早めに整える

- 高額療養費制度や民間保険を確認し、治療費・生活費の計画を立てる

回復期(リハビリ病院での入院〜退院準備)

- 復職を目標にしたリハビリ(就労支援リハビリテーションプログラムなど)を受ける

- 自分の仕事に必要な動作や能力を整理して、医師やセラピストに伝える

- 両立支援コーディネーターと継続的に連携し、勤務先への情報共有を調整する

- 職場訪問や模擬業務など、実際の仕事に近い訓練を行う

慢性期(退院後〜復職を目指す時期)

- 5つの目標を再チェックする

- 外来/訪問リハビリ、自費リハビリを活用し、未達成の目標を重点的に改善する

- 障害者職業センターやハローワークに相談し、就労に必要な支援制度を確認する

- 原職復帰が難しい場合も、障害者雇用という形を視野に入れて、安心して働き続ける道を検討する

復職直前〜復職後

- 職場と「合理的配慮(勤務時間・業務量・環境調整など)」を話し合う

- 試し出勤や短時間勤務から段階的に復職する

- 再発予防のため、服薬・食事・運動習慣を医療者と確認する

- 定期的に職場の上司・産業医と面談し、困りごとを早めに相談する

職場にお願いできる“合理的配慮”チェックリスト

「何をどうお願いすればいいか」がわかると、復職はぐっと前に進みます。

こちらはダウンロードできるチェックリストを作成しました。

よかったらダウンロード・印刷していただき、職場と話し合う際にご利用ください。

働く時間について

- まずは短時間勤務(1日2〜4時間、週3〜4日など)から始めて、体力に応じて30〜60分ずつ延ばしていく

- 通勤ラッシュを避けるために、始業や退勤の時間を1〜2時間ずらしてもらう

- 出社と在宅勤務を組み合わせる(例:週2日は在宅、残りは出社)

- 通院がある日は、中抜けや半休を認めてもらう

- 一定期間は残業や夜勤を免除してもらう

仕事内容について

- 作業を細かく分け、短時間ごとに休憩を入れられるようにする

- 危険を伴う作業(高所作業、重機の操作、重量物の持ち運びなど)は当面外してもらう

- 会議は30〜45分を上限とし、長時間の会議は分割する

働き方の工夫

- 手順書やチェックリストを簡潔にまとめてもらう

- 指示は口頭だけでなく、メールやメモでも残してもらう

- 1日の始まりと終わりに短い打ち合わせをして、優先事項を確認する

- 重要な仕事はダブルチェック体制を取ってもらう

- 集中できる席やパーティションを用意してもらう

コミュニケーションの工夫

- 会議の議題を事前に共有してもらう

- 議事録やメモを配布してもらう

- 録音やメモの許可を得る

- 「困ったときは誰に連絡すればよいか」を明確にしてもらう

職場環境や道具について

- 音声入力やショートカット機能を使えるようにする

- 軽量マウスや電動昇降デスク、フットレストなど、体に負担が少ない道具を用意してもらう

- 文字拡大や字幕など、パソコンの設定を柔軟に許可してもらう

通勤と安全

- 駐車場や社用車通勤を認めてもらう

- 職場では入口に近い席を用意してもらう

- エレベーター優先や社内の移動ルート短縮をお願いする

- 避難時に一緒に行動してくれる人をあらかじめ決めてもらう

復職後のフォロー

- 上司や産業医との短い面談を週1回や隔週で実施してもらう

- 「勤務時間・疲労度・エラー数」などの指標を一緒に確認し、見直し日をあらかじめ決める

情報の取り扱い

- 自分の症状や必要な配慮を「誰まで伝えるか」を事前に合意する

- 周囲の同僚に「どんなサポートをお願いしたいか」を簡潔にまとめておく

このリストを参考に、主治医や両立支援コーディネーターと一緒に「自分に必要な配慮」を整理し、職場と話し合うとスムーズです。

“できない”に目をむけるのではなく「この条件ならできる」を具体化して伝えましょう。

脳卒中後の復職をサポートするお金と制度

続いて、復職に役立つお金と制度についてお伝えします。

職場復帰するまでの期間、活用しましょう。

注意!

制度の条件・金額は改定されることがあります。最終的な適用可否は保険者・年金事務所・労基署へ必ず確認してください。申請書類は主治医や会社、人事・社労士と連携するとスムーズです。

傷病手当金(会社員の健康保険)

業務外の病気やけがで、連続4日以上働けず、給料が出ない(または減った)ときに支給される手当です。

対象:会社員(健康保険加入者)

期間:支給開始から最長1年6か月

支給額:給料の約3分の2(月収33万円の場合 → 約22万円/月)

申請先:加入している健康保険組合や協会けんぽ

障害年金(国民年金/厚生年金)

脳卒中による後遺症で日常生活や仕事に大きな制限があるときに支給される年金です。

対象:初診日や保険料納付の条件を満たす人

期間:障害の状態が続く限り

支給額:2級+厚生年金の場合 → 年間120〜180万円ほど(月あたり10〜15万円)

申請先:年金事務所

高額療養費制度(自己負担の上限)

1か月の医療費が一定額を超えた分が払い戻される制度です。

対象:健康保険に加入しているすべての人

期間:入院・通院にかかった月ごと

支給額:上限は所得に応じて決定(年収約370万〜770万円の場合 → 自己負担額は約8万円が上限)

申請先:加入している健康保険組合や協会けんぽ

労災(仕事が原因と認められる場合)

仕事や通勤中の病気やけがに対する補償制度です。

対象:業務や通勤が原因と認められた場合

期間:治療中・休業中

支給額:療養費 → 全額補償(自己負担ゼロ)。休業補償給付 → 給料の約8割(会社からの特別支給を含む)。

申請先:勤務先を通じて労働基準監督署

脳卒中の復職を支える制度と支援窓口(両立支援コーディネーター/さんぽセンター)

脳卒中後の復職を目指す場合にぜひ知っておいていただきたいのが、両立支援コーディネーターと産業保健総合支援センター(=さんぽセンター) です。

両立支援コーディネーター

両立支援コーディネーターは、患者さん・ご家族・医療者(主治医やリハスタッフ)・職場(上司や人事、産業医)の間に立って調整を行う専門家です。

復職をめざすときに欠かせない「橋渡し役」であり、全国で養成が進められています。

具体的には、次のようなサポートをしてくれます。

- 職場からの「仕事内容・勤務状況」に関する情報を、医療者が理解できる形に整理する

- 医療者からの「医学的な意見」を、職場が実際に対応できる内容に翻訳する

- 勤務時間の調整や通勤方法の工夫など、復職に必要な配慮を一緒に具体化する

- 医療・職場・本人の間で情報共有を切れ目なくつなぎ、連絡の流れを維持する

依頼するには、お住まいの地域の「産業保健総合支援センター(さんぽセンター)」に連絡するのが一般的です。

そこから紹介を受けられることが多いので、「復職を考えているのですが、両立支援コーディネーターに相談できますか?」と問い合わせてみるとよいでしょう。

産業保健総合支援センター(さんぽセンター)

「どこに相談したらいいのか分からない…」というときに、まず頼れるのが産業保健総合支援センター(さんぽセンター)です。

各都道府県に1か所ずつ設置されており、患者さんやご家族、そして会社側のどちらからでも無料で相談できます。

さんぽセンターのスタッフは、医療と職場の間に立って復職の流れを一緒に整理し、必要な支援を組み立ててくれます。

例えば、会社に出向いての説明や、管理職向けのセミナー、個別の事案に対するアドバイスなども行っており、治療と仕事を両立するための「地域のハブ」として機能しています。

以下、提供されるサービスの例です。基本的にすべて無料で利用できます。

- 電話や来所での相談対応

- 企業訪問支援(制度づくりの助言や管理職へのセミナー)

- 個別調整支援(両立支援プランの作成)

- 医療機関連携セミナー

復職の可能性を高めるため、使える制度は活用してみてください。

脳卒中後の職場復帰に関するよくある質問

- Qいつごろ復職できますか?

- A

個人差は大きいですが、目安として3〜6か月で復職を検討し始め、12〜18か月の間にまとまるケースが多いです。重要なのは“期限”ではなく、歩行・上肢・ADL・認知・作業耐久・通勤といったベンチマークにどれだけ近づいたかと、職場での合理的配慮の設計が整っているかです。

- Q5つの目標に届いていなくても復職できますか?

- A

できます。勤務時間を2–4時間から段階増、会議は30–45分上限、在宅併用や時差出勤、危険作業の除外などの合理的配慮で“できる形”を先に作るのがコツです。

- Q家で歩行速度を安全に測る方法は?

- A

10m歩行テストが簡単です。近くの公園で助走3m→計測10m→減速3mの合計16mを確保し、担当セラピスト付き添いのもと実施してください。10mに要した秒数で 10÷秒数=m/秒を計算します。

- QSTEF(上肢機能)やWHODASはどこで測れますか?

- A

原則として医療機関(リハ科・回復期病院・外来リハ)で評価します。定期的に同じ施設・同じ方法で測ると推移が比較しやすくなります。

- Q復職の可否は誰が決めますか?

- A

本人・主治医・産業医・会社(上司/人事)の合意形成で決めます。会社は勤務情報提供書、医療側は主治医意見書を用意し、産業医が就業上の措置(時短・在宅・配置転換等)を調整するのが基本の流れです。

- Q産業医がいない中小企業です。どうすれば?

- A

産業保健総合支援センター(さんぽセンター)に相談を。両立支援の段取りや社内整備を無料で助言してくれます。両立支援コーディネーターの紹介を受けられる地域もあります。

- Q再発が不安です。復職して大丈夫?

- A

再発予防(服薬・栄養・血圧/血糖/脂質管理・運動・睡眠)を続けながら、無理のない勤務設計で再開すればOK。翌日に崩れない負荷を守ること、早めの相談がポイントです。

- Qメンタル面が心配です。どんな支えがありますか?

- A

復職後は業務・対人関係の負荷でメンタル不調が出やすい時期。短時間タスク化・手順書・チェックリスト・週次レビューで負荷を均し、必要に応じ心理支援を併用しましょう。「わかりにくい後遺症(注意・記憶・疲労)」を同僚に説明する短い文面を用意しておくのも有効です。

- Q自動車の運転再開はいつから?

- A

医師の判断が最優先です。意識・注意・視野・運動機能・発作リスクなどの総合評価が必要。職場復帰より後に、段階的な再開を検討するケースが一般的です。

- Q退職は考えた方がいいですか?

- A

発症直後の退職は原則おすすめしません。 機能や働き方の選択肢は時間とともに広がります。休職制度・時短・在宅・配置転換・障害者雇用など、複数ルートを同時並行で検討しましょう。

- Q障害者雇用を検討するタイミングは?

- A

原職・原部署での合理的配慮で難しいとわかってきた段階で、両立支援コーディネーターやさんぽセンターと相談を。職種特化訓練や配置転換も同時に検討します。

- Q傷病手当金や休職制度はどう使えば?

- A

会社の就業規則と加入保険の制度(例:健康保険の傷病手当金)を確認し、人事・社労士・相談室に早めに相談しましょう。一般に傷病手当金は最長1年6か月などの上限・条件があります(詳細は保険者等で最新の要件を必ず確認)。収入の見通しが立つと、復職計画も組みやすくなります。

- Q家で“復職準備”として何をすれば?

- A

通勤シミュレーション(自宅→駅→職場周辺の一部を週2–3回)、300–500mの屋外歩行の習慣化、10–15分タスク×休憩のリズム練習、睡眠・疲労・痛みのセルフモニタ(簡易ログ)がおすすめです。

- Q会社側の理解が得られません。どう動けば?

- A

さんぽセンターへ相談しましょう。必要に応じて第三者(コーディネーター/産業医)を交えて再説明すると進みやすいです。

- Q復職直後にしんどくなったら?

- A

予定どおりにいかないのが普通です。勤務時間を一段階戻す/在宅比率を上げる/会議時間を縮めるなど“1ステップ緩める”調整を。無理に踏ん張るより続けられるラインを探す方が早道です。

- Q傷病手当金はいつまで?途中で短時間勤務したら?

- A

支給開始日から通算1年6か月が上限。就労していた期間はカウントせず、労務不能に戻れば再開余地あり(同一傷病) 。

- Q障害年金の“初診日”ってどこが見られる?

- A

最初に医療機関を受診した日です。初診日・認定日・等級・納付要件が審査の核になります。

- Q医療費が高額になりそう。今すぐできる対策は?

- A

限度額適用認定証を先に取得して入院費の窓口負担を抑えましょう。

- Q仕事が原因かもしれない場合は?

- A

労災の可能性を労基署・産業医に相談してください。休業(補償)等給付の対象や労働時間の認定は公式手引を参照。

まとめ

色々お伝えしましたが、最後に大事なポイントを3つに絞ってお伝えします。

① 復職率や要因を知ることで前向きになれる

脳卒中後の復職率は30〜50%程度と報告されていますが、就労支援やリハビリを受けた人では80%以上に達するケースもあります。

数字だけを見ると低く感じるかもしれませんが、「思っていたより復職できている人が多い」と安心できる材料にもなります。

さらに、歩行速度や上肢機能、日常生活動作の自立度など、自分に当てはまる要因を知ることで「自分も復職しやすいかもしれない」と前向きに考えやすくなります。

② リハビリの目標は「具体的に」

歩行速度0.93m/s、STEF82点以上、WHODAS 2.0スコア42.5未満など、復職を後押しする客観的な基準があります。

これらはリハビリを通して改善可能な要素であり、復職を目指す人の「ゴール設定」に役立ちます。

③ 医療・家族・職場との連携が復職を支える

急性期から生活期にかけて、両立支援コーディネーターや産業医、職場の上司などと情報を共有し、必要な配慮を調整することが重要です。

経済的支援制度や民間保険も含め、利用できるサポートを早めに確認しておくことが復職成功への近道となります。

脳卒中後の復職は、一気に実現するものではなく、段階を踏んで整えていく過程です。

回復のスピードや必要となる配慮は人それぞれ違います。

大切なのは、焦らず一歩ずつ取り組んでいくことです。

医療者やご家族、職場、支援機関と連携しながら、ご自身に合った方法で少しずつ前進していきましょう。

リハビリの無料体験を実施中!

といった方から選ばれています!

引用文献

Huang SW, Chi WC, Chang KH, Yen CF, Liao HF, Escorpizo R, Liou TH. World health organization disability assessment schedule 2.0 as an objective assessment tool for predicting return to work after a stroke. Disabil Rehabil. 2018 Oct;40(21):2592-2597. doi: 10.1080/09638288.2017.1342280. Epub 2017 Jun 28. PMID: 28657351.

Fukuda S, Ueba Y, Fukuda H, Kangawa T, Nakashima Y, Hashimoto Y, Ueba T. Impact of Upper Limb Function and Employment Status on Return to Work of BlueCollar Workers after Stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 Aug;28(8):2187-2192. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.04.036. Epub 2019 May 22. PMID: 31126785.

Edwards JD, Kapoor A, Linkewich E, Swartz RH. Return to work after young stroke: A systematic review. Int J Stroke. 2018 Apr;13(3):243-256. doi: 10.1177/1747493017743059. Epub 2017 Nov 30. PMID: 29189108.

Pearce G, O’Donnell J, Pimentel R, Blake E, Mackenzie L. Interventions to Facilitate Return to Work after Stroke: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2023 Jul 28;20(15):6469. doi: 10.3390/ijerph20156469. PMID: 37569011; PMCID: PMC10418317.

Brouns R, Valenzuela Espinoza A, Goudman L, Moens M, Verlooy J. Interventions to promote work participation after ischaemic stroke: A systematic review. Clin Neurol Neurosurg. 2019 Oct;185:105458. doi: 10.1016/j.clineuro.2019.105458. Epub 2019 Aug 9. PMID: 31425911.

Schwarz B, Claros-Salinas D, Streibelt M. Meta-Synthesis of Qualitative Research on Facilitators and Barriers of Return to Work After Stroke. J Occup Rehabil. 2018 Mar;28(1):28-44. doi: 10.1007/s10926-017-9713-2. PMID: 28536888.

Kwok GYR, Yeong N, Law M, Kang ZL, Achar A, Lim XY, Ng MBJ, Teo YH, Tan SML, Ho JSY, Marmin M, Hassan F, Chia MLJ, Wong LYH, Sia CH, Sharma VK, Yeo LLL, Ahmad A, Tan BYQ. Return to Work After Ischemic Stroke in Young Adults: A Multicenter Cohort Study, Systematic Review, and Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2025 Apr 15;14(8):e036427. doi: 10.1161/JAHA.124.036427. Epub 2025 Apr 3. PMID: 40178096; PMCID: PMC12132830.

Orange C, Lanhers C, Coll G, Coste N, Dutheil F, Hauret I, Pereira B, Coudeyre E. Determinants of Return to Work After a Stroke: A Systematic Review and Meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2024 Feb;105(2):359-368. doi: 10.1016/j.apmr.2023.08.027. Epub 2023 Oct 4. PMID: 37797913.

Nuccio E, Petrosino F, Simeone S, Alvaro R, Vellone E, Pucciarelli G. The needs and difficulties during the return to work after a stroke: a systematic review and meta-synthesis of qualitative studies. Disabil Rehabil. 2024 Oct;46(21):4901-4914. doi: 10.1080/09638288.2023.2287016. Epub 2023 Nov 28. PMID: 38018092.

Li J, Pan X, Wang Z, Zhong W, Yao L, Xu L. Interventions to Support the Return to Work for Individuals with Stroke: A Systematic Review and Metaanalysis. J Occup Rehabil. 2024 Dec;34(4):740-755. doi: 10.1007/s10926-024-10178-y. Epub 2024 Mar 21. PMID: 38512392.

Duong P, Sauvé-Schenk K, Egan MY, Meyer MJ, Morrison T. Operational Definitions and Estimates of Return to Work Poststroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2019 Jun;100(6):1140-1152. doi: 10.1016/j.apmr.2018.09.121. Epub 2018 Oct 24. PMID: 30367876.

Jarvis HL, Brown SJ, Price M, Butterworth C, Groenevelt R, Jackson K, Walker L, Rees N, Clayton A, Reeves ND. Return to Employment After Stroke in Young Adults: How Important Is the Speed and Energy Cost of Walking? Stroke. 2019 Nov;50(11):3198-3204. doi: 10.1161/STROKEAHA.119.025614. Epub 2019 Sep 26. PMID: 31554503; PMCID: PMC6824505.

杉本香苗, 佐伯 覚. 脳卒中の職業復帰―予後予測の観点から―. リハビリテーション医学(Jpn J Rehabil Med). 2018;55(10):858-864. doi:10.2490/jjrmc.55.858.

豊田章宏. 脳卒中後の治療と職業生活の両立支援. 脳卒中. 2020;42(1):37-42. doi:10.3995/jstroke.10690

豊田章宏. 両立支援コーディネーター介入による脳卒中患者の復職状況. 産業医科大学雑誌(J UOEH). 2022;44(2):237-244. doi:10.7888/juoeh.44.237

松谷雅生, 他. 脳卒中治療後患者に対する就労支援リハビリテーションプログラム. Jpn J Compr Rehabil Sci. 2022;13:65-72. doi:10.11336/jjcrs.13.65

濵田学, 中津留正剛, 飯田真也, 武本暁生, 白山義洋, 伊藤英明, 立石清一郎, 佐伯覚. 「脳卒中の治療と仕事の両立お役立ちノート」の活用について. 産業医科大学雑誌(J UOEH). 2022;44(2):221-227. doi:10.7888/juoeh.44.221

佐伯覚, 蜂須賀明子, 伊藤英明, 加藤徳明, 越智光宏, 松嶋康之. 脳卒中の復職の現状. 脳卒中. 2019;41(5):411-416. doi:10.3995/jstroke.10668

田中宏太佳, 豊永敏宏. 脳卒中患者の復職における産業医の役割―労災疾病等13分野医学研究・開発,普及事業における『職場復帰のためのリハビリテーション』分野の研究から―. 日本職業・災害医学会会誌(JJOMT). 2009;57(1):29-38.