脳出血のひとつに『被殻出血(ひかくしゅっけつ)』があります。

これは、脳内の『被殻』というところで脳出血を起こしてしまうもので、脳出血全体の約40%を占める、症例数の多い疾患です。

本記事では、被殻出血後のADL予後予測に役立つ2つの論文の紹介と、世界的な予後予測研究の概要についてお伝えします。

情報の信頼性について

・本記事はBRAIN代表/理学療法士の針谷が執筆しています(執筆者情報は記事最下部)。

・本記事の情報は、基本的に信頼性の高いシステマティックレビュー研究から得られたデータを引用しています。

リハビリの無料体験を実施中!

といった方から選ばれています!

BRAINアカデミー

エビデンスに基づく脳卒中リハビリテーションを体系的・網羅的に学ぶ、6ヶ月間のオンライン学習プログラムです。①動画教材 ②課題 ③フィードバックを通じて、EBMを身に付けましょう!

詳細はこちら

文献検索CAMP

PubMedを使った文献検索を2日でマスターするセラピスト向けオンライン学習プログラムです。AIを活用し、経験1年目の方でも文献検索を行えるレベルまでスキルアップできます。

詳細はこちら

被殻出血後のADL予後予測は可能か!?

最初に本記事のまとめです。

- 被殻出血後のADL予後予測をするためには被殻出血の患者さんだけを対象にした研究が必要

- 年齢や血腫の大きさから3ヶ月後の日常生活自立度を予測することができる

- 被殻出血後に外科的治療をした人の1年後の日常生活自立度を予測することができる

それでは、詳しく紹介します。

被殻出血後のADL予後予測をするためには被殻出血の患者さんだけを対象にした研究が必要

被殻出血後のADLについて予後予測をするためには、被殻出血患者さんだけを対象にして経過を追った研究が必要です。

あるいは、被殻出血だけでなく視床出血や脳梗塞後など様々な患者さんを対象にしつつも、データを解析するときは各病巣ごとに分け、病巣ごとの経過を報告する研究が必要です。

病巣ごとの予後予測は一般的ではない

しかし、そのような研究は圧倒的に少ないのが現状です。

世界的には、病巣に関係なく、初期の運動機能や認知機能、ADL自立度などの患者さんが表現する『運動・動作・行為』に基づいて予後予測するケースが一般的です。

例えば、発症3日以内の座位バランスから6ヶ月後の歩行自立を予測するとか、発症5日以内の上肢運動障害の程度から3ヶ月後の上肢運動パフォーマンスを予測する、というイメージです。

なお、歩行については発症6ヶ月時点でひとりで歩けるようになっている人が86.7%にのぼるというデータがあります(詳しくはこちらの記事をご覧ください)。

なので、一般的には病巣ごとに予後予測しようとするのではなく、運動障害やADL障害などの重症度から予後予測をしようとした方が良い文献がたくさん見つかります。

豆知識

ちなみに被殻出血に関する予後研究を出しているのは日本の研究が多いですが、他の脳卒中関係の研究分野では日本の研究は少ないです。脳卒中関連の研究で日本の論文が少ない中、病巣ごとの予後予測分野において日本の研究が多いというのは珍しいことで、『病巣ごとの予後に関心がある』のは日本の特徴と言えるかもしれません。これが良いか悪いかは別の話で、あくまでも『こういう状況です』という予備知識的な情報提供であるとご理解いただけますと幸いです。

被殻出血後のADLの経過を報告した研究

さて、被殻出血後の患者さんだけを対象にして経過を報告した2件の研究を紹介します。

その前に、予後予測の研究でよく使われるmodified Rankin Scaleを紹介します。

modified Rankin Scale(mRS)

mRSは7段階で患者さんの状態を表す評価指標です。

0…まったく症候がない

1…症候はあっても明らかな障害はない

2…軽度の障害(日常の勤めや活動は行える)

3…中等度の障害(何らかの介助を必要とするが、歩行は介助なしに行える)

4…中等度から重度の障害(歩行や身体的要求には介助が必要)

5…重度の障害(寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを要する)

6…死亡

ご覧の通り、0が良好な状態を、6に近づくほど状態が良くないことを示します。

予後予測の研究では、『発症直後はmRSで5レベルだったが、6ヶ月後は2レベルになった』のように使用されます。

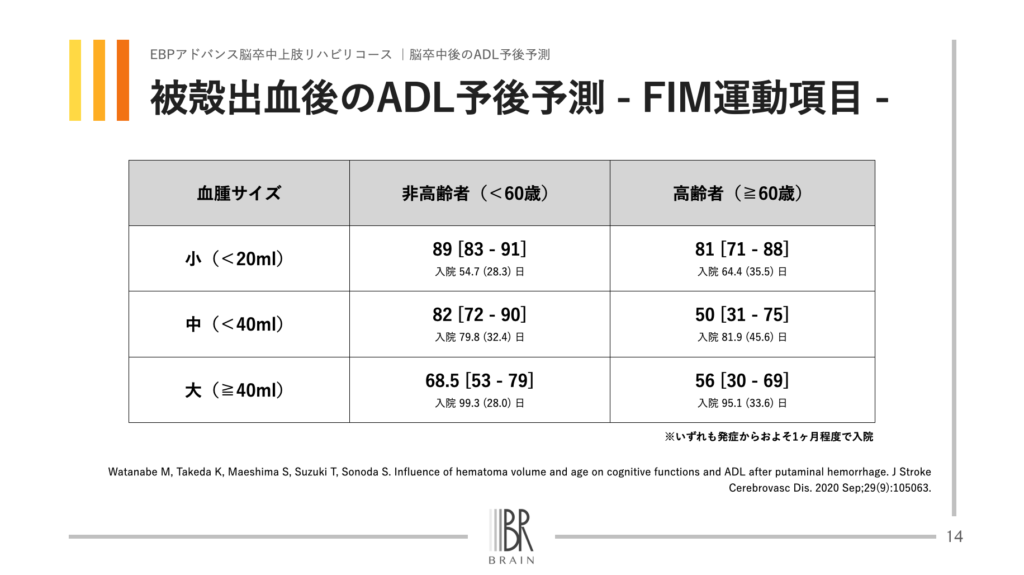

年齢や血腫の大きさから3ヶ月後の日常生活自立度を予測

Watanabe M(2020)は、被殻出血の出血量や高齢者か若年者かに分けて、発症およそ1ヶ月から3ヶ月くらいまでのデータを報告しました。

例えば、

- 高齢者で被殻出血の血腫が小さい人は退院時(およそ3ヶ月後)のFIM運動項目が平均81点くらい

- 非高齢者で被殻出血の血腫が大きい人は退院時(およそ3ヶ月後)のFIM運動項目が平均68.5点くらい

…のようなデータを教えてくれます。

脳出血は血腫の大きさや年齢が予後に関わってくるので、このように条件別の予後を報告してくれている研究は助かりますね!

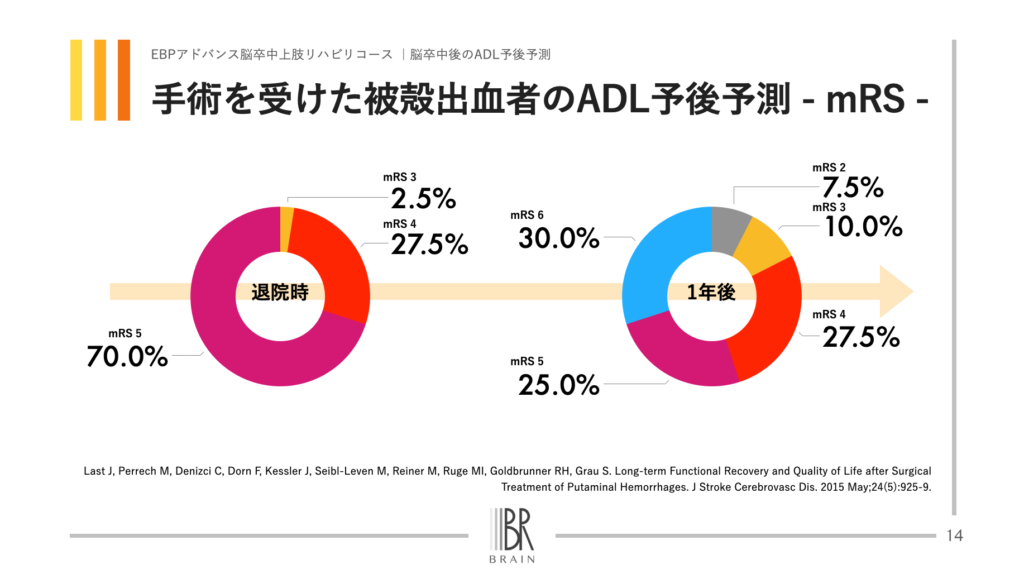

被殻出血後に外科的治療をした人の1年後の日常生活自立度を予測

Last J(2015)は、被殻出血後、外科的治療をした患者さんの退院時及び退院後平均1年程度のmodified Rankin Scale(mRS)の経過を報告しました。

研究開始時のmRSレベルは記載されていないのですが、外科的治療をするくらいなので、対象者のmRSは4〜5レベルだったのではないかと想像します。

退院時のmRSは

0…

1…

2…

3…2.5%

4…27.5%

5…70%

6…

だったのですが、退院後1年では

0…

1…

2…7.5%

3…10%

4…27.5%

5…25%

6…30%

…になっていたというデータです。

被殻出血後、外科的治療をする患者さんは、退院1年でもmRSで1レベル(症候はあっても明らかな障害はない)となる人は少なく、4レベル(中等度から重度の障害)〜5レベル(重度の障害)にとどまってしまうことが多いことを意味しています。

予後予測に基づいた意思決定を

上記でお伝えした情報をもとに、将来の状態を予測すること(予後予測)が可能です。

将来の状態を予測できれば、早期に準備を開始することができます。

皆様の役に立つ情報になれば嬉しいです。

参考文献

Watanabe M, Takeda K, Maeshima S, Suzuki T, Sonoda S. Influence of hematoma volume and age on cognitive functions and ADL after putaminal hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2020 Sep;29(9):105063.

Last J, Perrech M, Denizci C, Dorn F, Kessler J, Seibl-Leven M, Reiner M, Ruge MI, Goldbrunner RH, Grau S. Long-term Functional Recovery and Quality of Life after Surgical Treatment of Putaminal Hemorrhages. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015 May;24(5):925-9.